这是个老话题了。最近读到曾国藩家书,又回想起自己和林毅夫老师、姚洋老师的两段往事,我对这个问题有了更深的认识。

2016年初,受邀回母校北京大学国家发展研究院做一个讲座,我和姚洋老师、行桂英老师等一起吃饭。姚老师曾经教过我们微观经济学,当时已是北大国发院的院长。两位老师都谈到,现在的学生心态比较浮躁,担心上的课程以后没有用,希望我讲座的时候能缓解大家这种心态。席间有其他的校友,表达了希望国发院坚持独立的学术道路不要商业化的想法。我当时的心理活动比较复杂。说心里话,在国发院(当时叫中国经济研究中心)的三年学习生活,最大的收获是科学方法论。该方法论,对我后来从事私募证券基金工作的确有很强的指导意义。而除此以外,其他的课程比如计量经济学、数学课、姚老师所教的高级微观经济学、甚至宋国青老师教的高级宏观经济学,仿佛没什么用。工作中,只需要懂得基本的微观和宏观经济学就够了,高级课程所教的模型根本用不上。我还十分清晰地记得,十六年前和同学们一起吐槽微观经济学的函数“凹性”“凸性”问题。那么,这些课程,既然对我以后的工作没有用,我为什么要读呢?

我这个问题,貌似是很有道理的。毕竟作为过来人,我有充分的依据说哪些课程对工作有没有用。这个问题,其实就是为什么而读书的问题。中学期间,我们这些上个世纪70末80初的人有一个标准答案----为中华之崛起而读书。现在随着我的国厉害了(一笑),我们又为什么而读书呢?为了发财还是为了做官?

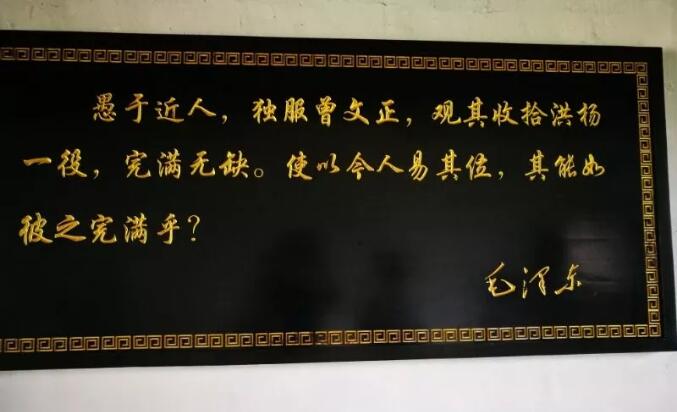

曾国藩家书给出了一个很好的答案。咸丰六年,他给儿子的家信中提到“凡人多望子孙为大官,余不愿为大官,但愿为读书明理之君子。”可见,曾国藩认为读书的目的是明白道理,并不是为了当官,自然也不是为了发财。当然,既然是为了明理,必然不能读死书。比如曾国藩讲过这么一段话:“国藩久处兵间,虽薄立功绩,而自问所办事皆极钝之事,与“神速”二字几乎相背。即于古人论兵成法,亦千百中而无什一之合,私心深自愧叹,又因此颇疑古人之书皆装饰成文,而不可以尽信。敝部塔、罗、李、鲍间有文人叙其战绩,已与当时实事迥不相符,窃疑古书亦复尔尔。”大意是,我用兵的速度都很慢,而古人兵法主张兵贵神速,因此怀疑古人之书不可尽信。我的部下塔齐布等人的战绩,也被一些文人讲述,已经和当时的事实不符合了,可能古书也是这样被文人修饰以后写出来的。曾国藩还怀疑司马迁所记载的淮阴侯传记中的某些事实是虚构。所以,曾国藩并非为做官而读书的官迷,也不是为了读书而读书的书呆子,而是把读书当作明理的手段,当作修身的一部分。就连公开承认自己特别热衷于做官的李鸿章,也认为读书可以修身。他还谈到一位叫王双鱼的江西人:“三十岁之后,读书训蒙到老,终身不应科举,著作逾百,为本朝杰出名儒。”王双鱼不参加科举考试,不以做官为目的,只爱写书。

这就给我们当代人很好的启发。大学的责任是传授给学生经济学的知识,让学生明白其原理,不是保证学生升官发财的,不但不能保证,也不能以此为目的。任何科学都不是教人升官发财的,科学就是科学规律的本身。学生喜欢探究这门科学的规律,就来听课,仅此而已。北大国发院,作为一个经济学教育机构,传授经济学理论,是其义不容辞的责任。至于学生能否升官发财,要看学生自己有没有志向,能否自己额外努力。学生不能因为希望所学对以后发财有帮助,而要求改换课本吧?人各有志,张三想发财,李四想升官,王五想做学问,每个人追求的东西不同。最后的结果,正如曾国藩所说的,“三分人事,七分由天”。所以,姚洋老师当时讲,要坚持严格的经济学魔鬼式训练。我觉得是非常正确的。

记得第一次和林毅夫老师谈话的时间是在研究生第一个学期的一个晚上。我谈到自己的志向,并请教该怎么做。林老师说,我现在是学生就做好学生应该做的事。林老师还举了自己的例子,告诉我做好当下,才有更多的机会。诚哉斯言!学生的主要工作就是读书明理,而不该花很多时间在胡思乱想和所谓的社会实践上。而学生往往眼高手低,花太多的时间在畅想未来上而不得要领,花太少的时间在读书上。也许有些学生太急于寻找一个具体的答案,不愿意花时间去读书,慢慢体会。也许有些学生太急于升官发财,而不愿意花时间去读书,触类旁通。

其实,每个人,在某种程度上,不都是一个学生吗?