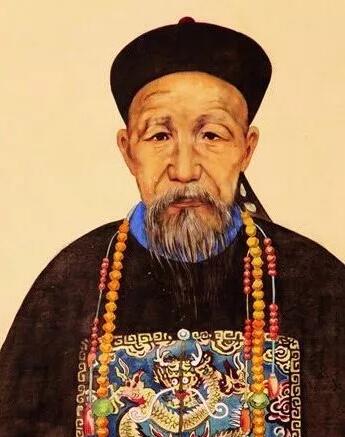

巴菲特完全依靠股市成为世界首富,是当今投资界神话般的存在。那么在中国有没有巴菲特式人物呢?由于中国股市的时间不到三十年,还难以判断谁会成为中国巴菲特。如果把时间拉长到近代以来,中国有没有巴菲特式人物呢?没有!因为中国的传统大商人多数是官商勾结的产物。如果抛开商人的条件,从人物性格和成就级别来看,曾国藩和巴菲特最像。

巴菲特是价值投资的代表人物。价值投资和投机取巧是相反的。曾国藩是理学宗师,做事不走捷径,从平实处下功夫。虽然两者不是一个年代的,不是一个国度的,生活在完全不同的制度环境下,但是在做事风格上,两者异曲同工,都可谓是正道而行。

另外,在如何做人、如何选人上,两者也有惊人的相似。

1998年,巴菲特在一个演讲中提到了如何挑选成功的人。以下是巴菲特的演讲原文,不妨认真读一下。

“奥马哈有个叫彼得基威特的人,他说他招人的时候看三点:品行、头脑和勤奋。他说一个人要是头脑聪明、勤奋努力,但品行不好,肯定是个祸害。品行不端的人,最好又懒又蠢。我知道各位都头脑聪明、勤奋努力,所以我今天只讲品行。为了更好地思考这个问题,我们不妨一起做个游戏。各位都是 MBA 二年级的学生,应该很了解自己周围的同学了。假设现在你可以选一个同学,买入他今后一生之内 10% 的收入。你不能选富二代,只能选靠自己奋斗的人。请各位仔细想一下,你会选班里的哪位同学,买入他今后一生之内 10% 的收入。

你会给所有同学做个智商测试,选智商最高的吗?未必。你会选考试成绩最高的吗?未必。你会选最有拼劲的吗?不一定。因为大家都很聪明,也都很努力,我觉得你会主要考虑定性方面的因素。好好想想,你会把赌注压在谁的身上?也许你会选你最有认同感的那个人,那个拥有领导能力,能把别人组织起来的人。这样的人应该是慷慨大方的、诚实正直的,他们自己做了贡献,却说是别人的功劳。我觉得让你做出决定的应该是这样的品质。找到了你最钦佩的这位同学之后,想一想他身上有哪些优秀品质,拿一张纸,把这些品质写在纸的左边。

下面我要加大难度了。为了拥有这位同学今后一生 10% 的收入,你还要同时做空另一位同学今后一生 10% 的收入,这个更好玩。想想你会做空谁?你不会选智商最低的。你会想到那些招人烦的人,他们可能学习成绩优秀,但你就是不想和他们打交道,不但你烦他们,别人也烦他们。”

请注意,巴菲特的选人标准和中国官场的选人标准非常相近----挑选最受欢迎和钦佩的人。是不是有些意外?仔细想来,其实做什么事都一样,成大业者必须团结人,单干是不行的。在官场,首先要受人欢迎,才可能被提拔。在商界,获得客户的认同,投资人的认同和员工的努力,也是至关重要的。从来没有人,单靠自己的力量在政商两界成功的。个人英雄主义的成功,只出现在科学界,或者小说里。曾国藩曾经就是一个锋芒很盛,经常得罪人的京官。他后期的成功离不开他的主动转变,从一个血气方刚的人成为受欢迎、受钦佩、受帮助的人。

曾国藩在家书中回顾了几次被人唾骂的历史:“余初为京师权贵所唾骂,继为长沙所唾骂,再为江西所唾骂,以至岳州之败、靖港之败、湖口之败,盖打脱牙齿多矣,无一不和血吞之。”曾国藩早期是一个非常血气方刚、言语过激之人。所谓被京师权贵唾骂,是因为严肃处理了朝廷大员琦善、赛尚阿,打破了官官相护的潜规则,甚至还直接批评过咸丰帝,差一点被抓进大牢。后来,曾国藩被委派在湖南办团练,也就是办民兵,但是不给钱。在长沙,曾国藩成立了审案局,夺了很多地方官员的权力,因此被长沙所唾骂。至于为江西唾骂,是指湘军在江西和江西巡抚关系不好,江西的两任巡抚都不愿意配合曾国藩的军事工作。

在父亲亡故之后,曾国藩回家守孝,失去了一切权力,于是开始了反思。他认为,在官场之上一再碰壁,和自己的个性缺陷有很大关系。一味地刚强蛮干,自以为是,导致了同僚的反感。公开向皇帝要权,也引发了咸丰帝的反感,陷自己于孤立。再次出山后,曾国藩对他弟弟曾国荃说:“当初气盛,非中庸之道也。”重新出山的曾国藩变得和气了,谦虚了,学会打太极拳了,掌握了老庄之道,湘军才真正强大起来。尤其是同治初年的官场环境对曾国藩非常友好,慈禧太后甚至刻意把曾国藩的朋友派到总督、巡府的职位,以帮助湘军行动。

前期的曾国藩,有能力,很勤奋,但是血气方刚,得罪了不少人。而后期的曾国藩,用巴菲特的标准来说,就是大清帝国中“最有认同感的那个人”。如果仅仅是早期的曾国藩,那么他不过是一个忠臣,而恰恰是后期的曾国藩,才是成就了”立德、立功、立言”三不朽标准的近代圣人。

在中国这片土地上,真正的强者往往是表面上看起来很谦虚很和善、低调的人。因为这样的人,可以团结调动各方面的力量,为我所用。《道德经》讲,“圣人后其身而身先,外其身而身存,以其无私,故能成其私”。巴菲特贵为世界首富,却从来不买别墅和豪车,非常低调。曾国藩贵为顶级大臣,也非常低调,时刻教育家人要做个读书明理之人,不要做大官。如果说,曾国藩是近代中国的圣人,那么巴菲特就是当代美国的圣人。两位圣人,在地球的东西两端,隔着一百多年,在人类文明的天空,交相辉映。