厚重不是沉重,也不是稳重。沉重强调的是重,重得往下沉,而且如果用来形容人的气质,有贬义色彩。稳重强调的是结果的稳,给别人看到的稳,而非自己内心的厚。先有内心的厚,才有外在的稳。厚跟薄相反,有内涵有城府则为厚,宽厚包容则为厚,所以厚重是个描述个体特征的词语。

《易经》讲“地势坤,君子以厚德载物。”《道德经》说“是以大丈夫处其厚,不居其薄,处其实,不居其华。”《论语》说:“君子不重则不威,学则不固。”可见,厚重这个词语在中国传统文化中是被推崇备至的。

厚重的人更容易成功。并不是说只有厚重的人才能成功,但是厚重的人更容易获得他人的信任,更有亲和力,更容易团结一切可以团结的力量,所以有更多成功的把握。面对一大笔资产的投资决定,厚重的管理者更加谨慎,考虑的因素更多,得到的结论更加可靠。

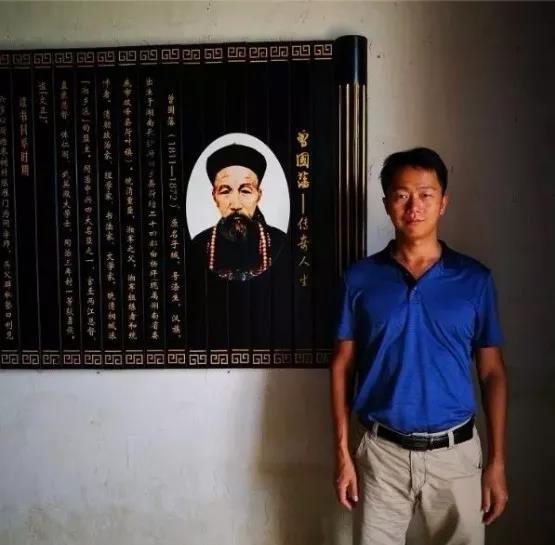

曾国藩就是一个极其厚重的人。

曾国藩在家书中,教育儿子写字要厚重。同治元年,给儿子的家书中曾国藩写道“尔近来写字,总失之薄弱,骨力不坚劲,墨气不丰腴,与尔身体向来轻字之弊正是一路毛病。尔当用油纸摹颜字之《郭家庙》、柳字之《琅琊碑》《玄秘塔》,以药其病。日日留心,专从厚重二字上用工。否则字质太薄,即体质亦因之更轻矣。”他把写字太轻浮和身体虚弱联系在一起,十分具有新意。

不仅写字要厚重,连走路都要特别注意厚重。咸丰九年,给儿子的家书中,曾国藩写道:“余尝细观星冈公仪表绝人,全在一重字。余行路容止亦颇重厚,盖取法于星冈公。尔之容止甚轻,是一大弊病,以后宜时时留心。无论行坐,均须重厚。”他观察祖父星冈公厚重的走路姿势,要求儿子也学习。

对恭亲王的评价中,曾国藩也谈到恭亲王虽然聪明,但是不厚重。咸丰之年,曾国藩回复曾国荃的信中提到:“初九夜所接弟信,满纸骄矜之气,且多悖谬之语。天下之事变多矣,义理亦深矣,人情难知,天道亦难测,而吾弟为此一手遮天之辞、狂妄无稽之语,不知果何所本?恭亲王之贤,吾亦屡见之而熟闻之。然其举止轻浮,聪明太露,多谋多改。”曾国藩的资深幕僚赵烈文的《能静居日记》记载了赵和曾国藩的对话。赵烈文说:“在上海见恭邸小象,盖一轻俊少年耳,非尊彝重器不足以镇压百僚。”曾国藩说:“然。貌非厚重,聪明则过人。”对赵烈文的这段话,主要是强调恭亲王聪明,虽然也承认恭亲王不厚重。但是对弟弟曾国荃说的话才是更加贴心的话,透露出曾国藩对恭亲王的心底里的态度。

这种对厚重的重视态度也反映在招募士兵的标准上。和韩信点兵多多益善不同,曾国藩招聘的兵必须是敦厚的能干事的人,最好是老实巴交的山里种地人。在一封奏折中,曾国藩写道:“大抵山僻之民多犷悍,水乡之民多浮滑;城市多游惰之习,乡村多朴拙之夫.故善用兵者,尝好用山乡之卒,而不好用城市近水之人。欲幕湖北额兵,宜在襄等深山处穷谷之中,招选寒苦力作之民,择其英鸷者。”水乡的民尽量不招,尽量招深山老林里的农民,这个是否有点过分了呢?一点也不过分,明代将领戚继光的经验也是如出一辙。

戚继光在《纪效新书·总叙》写道:“义乌之人,性杂于机诈勇锐之间,尤事血气,督之冲锋尚有惧心,在处兵之下,然一战之外,尤能再奋战一阵,之间尤能反戈,但不听号令,胜则直前不顾,终为所诈,至于他处之兵伶便谲诈柔懦奸巧。在我鼓舞之令未下,而众已预思奇计为之张本矣。等而刖之,得其人而教练焉,毕竟处州为第一,义乌次之,台温又次之,绍兴又次之,他不在此科也。”这里所讲的“处兵”,就是处州的士兵。明代的处州就是现在的浙江丽水。此文大意是,义乌人机智有血气,但是冲锋陷阵有畏惧心理,而比不上丽水兵,然而比较坚韧,顽强,纪律性比较差。至于其他地方的兵,柔弱怯懦,机智乖巧。如果要排序的话,丽水兵为第一等,其次是义乌兵,又其次是台州兵,又其次是绍兴兵。看看浙江地图,就明白了丽水、义乌都是山区,台州、绍兴是海边城市。哪怕倭寇重点攻击的是台州,台州的士兵打起仗来,还是不如丽水、义乌山区来的士兵。绍兴师爷最聪明的,打仗这种冒险的事,避之唯恐不及,被戚将军排在最末位,情有可原。