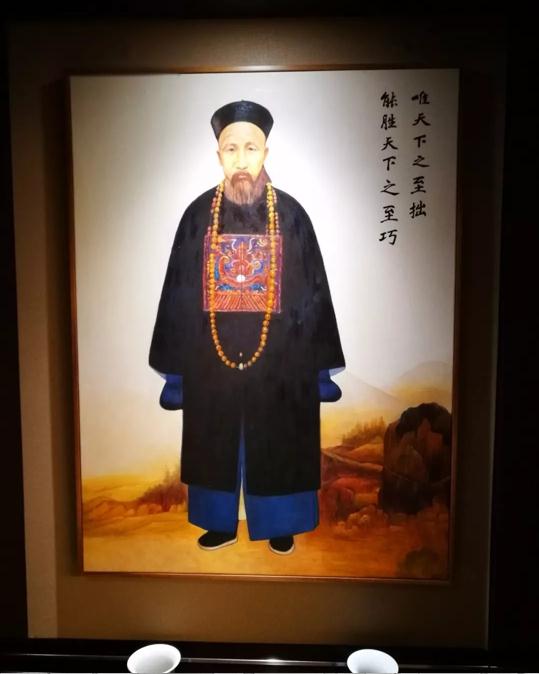

必胜的信念,坚强的毅力,在个人成功的过程中,究竟起到了多大作用?曾国藩的例子说明,必胜的信念并不重要。曾国藩身上的确集中了中华民族传统文化的诸多优点,但是其必胜的信念并不坚定。他甚至经常怀疑战争能否取胜。

如果有必胜的信念,曾国藩为什么在靖港失败后跳水自杀?史载,咸丰四年四月初二,曾国藩率领刚刚练成的水军出发,偷袭驻扎在靖港的太平军。不料,东南风大作,船速太快,舰队还没准备好战斗就直接冲进了太平军的射程。战斗结果,根据他的家书记载,“仅半顿饭久”,就全线溃败,“弃船炮而不顾,深可痛恨!”但是家书没有说交代自己投水的事。根据《湘军志》记载,曾国藩“愤而投水两次”,被左右救起。当时的曾国藩湘军,粮饷也没有财政支持,“饷项已空,无从设法,艰难之状,不知所终”。所以他这位在籍侍郎,对练成湘军战胜太平天国并无信心,只是尽心尽力做而已,“尽一分心作一日事,至于成败,则不能复计较矣。”

如果有必胜的信念,曾国藩为什么在湖口大败后又想自杀呢?咸丰四年的农历腊月十二,湘军水军追击石达开率领的太平军,一部分船只追入了鄱阳湖之后,剩下的被太平军阻挡在长江上。于是,湘军水师被分割开来,小船都进了鄱阳湖,大船在长江里。太平军的小船在夜袭了湘军的大船,进攻曾国藩的指挥船,曾国藩找到一艘小船驶入湘军罗泽南大营才幸免于难。曾国藩写了千字遗书,准备自杀,被罗泽南劝阻了。据《曾国藩事略》,“公欲以身殉国,草遗疏千余言,罗泽南力谏乃止”。事后,在家书中,曾国藩对能否与太平军相持感到担心,“不知果能力与此贼相持否?”“终日惶惶,如坐针毡。”

如果曾国藩是一个坚定的共产主义战士,怎么会两次想到自杀呢?显而易见,曾大人在战斗信心方面,不如刘胡兰,不如董存瑞。而且,年纪越大,其革命必胜的信念越弱。咸丰九年四月的家书中,他明确写道:“论存心之沉毅愤发志在平贼,尚不如前次之坚。”

当了两江总督之后,曾大人的革命信心更加低落。咸丰十年七月,他对兄弟说,默默地观察当今人心向背、各地省长书记,从道理上讲,天下好像难以平定。“默观近日之吏治、人心及各省之督抚将帅,天下似无戡定之理。”

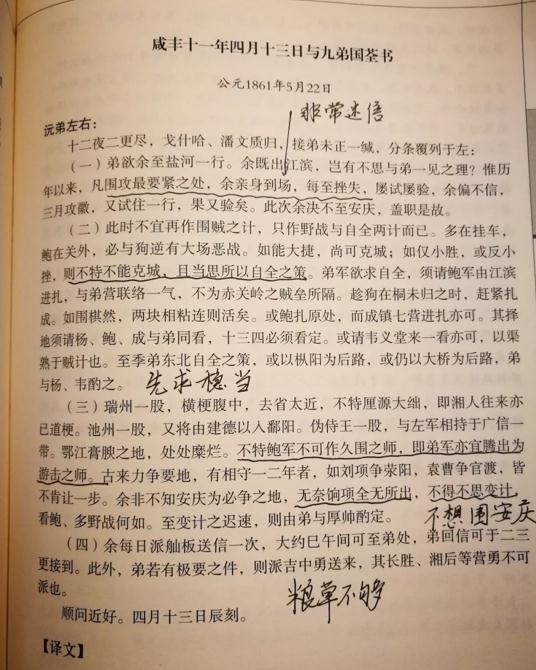

对于安庆之战,评论家普遍认为是曾国藩雄才大略、具有战略定力的结果,但是可曾想到,曾国藩也有动摇的时候?湘军花了很长时间逐步把安庆围的弹尽粮绝,可是不曾想到洋人介入,给城内的太平军出售粮草,而洋人是得罪不起的。“安庆一城,费尽气力,本有克复之望。近因洋船暗通接济,城贼又有生机。天意茫茫,未识大局何日转旋。”另一方面,湘军本身的粮草也不够,于是曾国藩给曾国荃写信,叫曾国荃做好改变计划的打算。他还引用了曹操袁绍官渡之战的案例,说他也知道安庆也像官渡一样,是兵家必争之地,可是粮草接济不上,也是无可奈何,不得不考虑改变计划。“无奈饷项全无所出,不得不思变计。”关于变计的时间,让曾国荃自己看着办。

咸丰十年农历十二月,当曾国藩接到英国等通商条款时,甚至对曾国潢非常直白地感慨:“大局已坏,令人灰心。”看来,对天朝毫无信心!

那么,问题来了,既然曾国藩经常没有必胜的信心,是什么力量支撑他坚持战斗呢?答案是道德和责任!在很多封的书信里,曾国藩告诉弟弟,之所以坚持战斗,勤奋爱民,就是为了忠君报国、报答亲人。“吾惟以一勤字报吾君,以爱民二字 报吾亲。才识平常,断难立功,但守一勤字,终日劳苦。以分宵旰之忧。”在咸丰十一年,祁门大营的粮道被切断的时候,曾国藩又一次想到了死亡。他给曾国潢的家书中,说自己对死亡很坦然,只是舍不下四五万的兵勇,不忍心看到他们因粮断而败亡。“生死之际,坦然怡然。惟部下兵勇四五万人,若因饷断而败,亦殊不忍坐视而不为之所。”

我认为,这些都是曾国藩的真心话。尽人事听天命,一直是曾国藩的思想,也和儒家的知其不可而为之的精神一脉相承。在围攻安庆的时候,曾国荃写信经常说要擒拿“四眼狗”陈玉成之类鼓舞人心的话,也被曾国藩认为是代苍天做主张。曾国藩认为,我们只要尽力而为做事,而成败是天注定的,不应该放在心上。“吾辈但当尽人力之所能为,而天事则听之彼苍,而无所容心。弟于人力颇能尽取,而每称擒杀狗酋云云,则好代天作主张矣。”

当一个人抛弃了成败得失,不是为了功名利禄而努力,甚至不是为了结果而努力,而是真心地为了道德和责任而勤奋刻苦的时候,他会爆发出强大的惊人力量!这就是曾国藩的力量!一个自认智商不高,却异常勤奋努力,宽容大度的长者之力!

我一开始研究曾国藩,也是把他当作成功学案例来研究,研究他的做事方法和用人技巧。我发现,他的思想的确能帮我在投资市场上减少风险,增进盈利,于是兴趣越来越浓厚。但是随着研究的深入,我发现了更多的道德的力量。如果没有这些道德的力量,就不会有曾国藩的成就。可以说,在曾国藩身上,道德的力量和智慧的力量实现了完美的统一!

伟哉,曾大人!