也许很多人都有这样的经历:朋友随口一说“改天请你喝酒”或者“改天请你吃饭”,往往过了很久都没有下文。这其实是一种中国式客套。如果有人回答一句“具体哪天吃饭呢”,就表明他太天真了。发出客套邀请的人往往会来一句“到时候再说”或者“到时候再联系”,搪塞敷衍过去了。

下次如果再遇到这类客套,千万不必当真。如果对方真的邀请你吃饭,会特地邀请。就算你没空,对方如果有诚意,还会再次邀请。如果你有空,你也可以假意推辞,看看对方是否继续邀请,你这就叫摆谱。

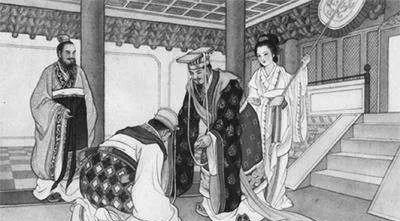

凡是生活在中国的人,不得不懂一点中国式客套。不要觉得摆谱就一定不好,要不要摆谱,看针对什么人而定。必要的情况下,连对皇帝都可以摆谱。不妨看看曾国藩兄弟是如何对皇帝摆谱的。

同治三年,曾国藩、曾国荃兄弟拿下了太平天国的首都南京,平定太平军,居功甚伟。曾国荃由于操劳过度身体不好,在家养病。同治四年农历三月初二,曾国藩收到了一封圣旨,要求曾国荃去北京觐见。此时,曾国藩考虑到兄弟俩功高震主,如果急于去北京,给人感觉功名心切,招惹非议,另外也考虑到曾国荃身体不好,于是要求曾国荃不去北京。那么圣旨怎么拒绝呢?曾国藩说,弟弟啊,我先给皇帝说你现在生病睡不着觉,等到病好点了就去北京,然后你也写个奏折陈述一下自己的病情,我们的奏折一并从南京发给皇上。以后如果再有圣旨来催,你也病稍微好点了,就可以去北京了。你看怎么样?曾国荃非常佩服老谋深算的哥哥,同意了。

“若此后再有谕旨来催,亦须稍能成寐,乃可应诏急出。不审两弟之意以为何如? ”

没想到,当年农历五月,曾国藩又收到了圣旨,催曾国荃去北京。这次曾国藩居然对曾国荃说,还是不用去,这次的圣旨我们不回复都可以。为什么呢?因为弟弟啊,你曾经是封疆大吏,又建立了很大的功勋,对你的礼数似乎应该稍隆重一点,而这次的圣旨不是专门来催你的,只是一笔带过,所以还是不要轻易出山。

“沅弟曾为封疆大吏,又系立功受爵之臣,礼数似宜稍优,自不必轻于一出......谕旨不过带一笔,非如二月十二之专召也,即不复奏,似无不可。”

曾大人非常看重礼数。礼数,就是代表了对方的诚意。如果皇帝仅仅是随口一提,不必太当真。那么如果是普通朋友随口一提,更加不必当真了。交朋友,要看对方的诚意。曾国藩讲究至诚,待人以诚。其实这个“诚”字,并不简单。把自己的所想完全暴露于对方,并非就是真诚。真诚不仅是一种品格,还是一种能力,一种艺术。

那么这次慈禧太后的圣旨是有诚意的吗?非常有!当年六月,圣旨颁布,任命曾国荃为山西巡抚!这下轮到曾国藩感动了。曾国藩对曾国荃说,以前有个算命先生说你六月必复出,我昨天还跟朋友开玩笑呢,都六月二十几号了,也没消息。我嘲笑算命先生说的是无稽之谈。没想到他的话居然应验了。你如果病好了就赶紧去吧,先写奏折谢恩,请求去北京觐见,再去山西上任。如果还没好,稍微调养一下再北上。

“沅病若已大愈,应诏赴晋,则七月初旬当具折谢恩,自请进京陛见,再履新任。”

当皇太后的圣意是非常诚恳的时候,曾大人的反应也是非常积极的,绝不装腔作势。虽加以人情揣摩,但仍然不失为真诚。曾国藩认为,“惟天下之至诚能胜天下之至伪。”至诚,并非愚诚,而是经过人情练达甚至尔虞我诈之后的否定之否定,是升华之后继而回归到真诚。

写到这里,我回想起自己有没有对别人发出过虚假的客套式邀请呢?还是有的。以后应该尽量不发出这种客套式的邀请,不能保证每个人都明白我这是客套。既然邀请了又不履行,有些人心里会产生不悦。如果真正发出邀请,必须隆重一些,正式一些,尤其是针对长辈。我记得,有一次,我约尊敬的林毅夫老师见面。我的礼数颇不周全,只是说下周六三点左右,老师在北大否,想过来拜访老师。回头想想,哪有晚辈拜访长辈,晚辈自己规定一个确切的时点呢?长辈一定会觉得这是没有诚意,随随便便的邀请,而加以拒绝或者不予理睬。但是尊敬的林老师并没有摆谱,还是给了我见面的时间,见了面还说股市不好,有些担心我。一个在全世界都久负盛名的当代大儒,对普通的默默无闻的晚辈学生如此和蔼可亲,其人格魅力难道不值得我辈学习吗?

已故的季羡林先生是蜚声中外的国学大师、学界泰斗。季老任北大副校长时,在操场碰到一名背着行李的男生来校办理入学手续。男生向季老说:“大爷,帮我看会儿行李,我去办手续!”那男生说完就跑了,而季老等了一个多小时,直到男生回来。第二天开学典礼,当季老上台讲话时,那位男生才知道,给他看行李的大爷竟然是北大副校长!他非常后悔地给同学讲了这个事,故事也就在北大校园流传开来。

如果一个年青人对别人要求十足的诚意,对长辈却没有诚意或者有诚意却如曾国藩所说的礼数不够到位,那真是一种严重的错误!