曾国藩在《江宁府学记》中提到的老子,是那个写《道德经》的老聃,不是家里自称老子的爸爸。

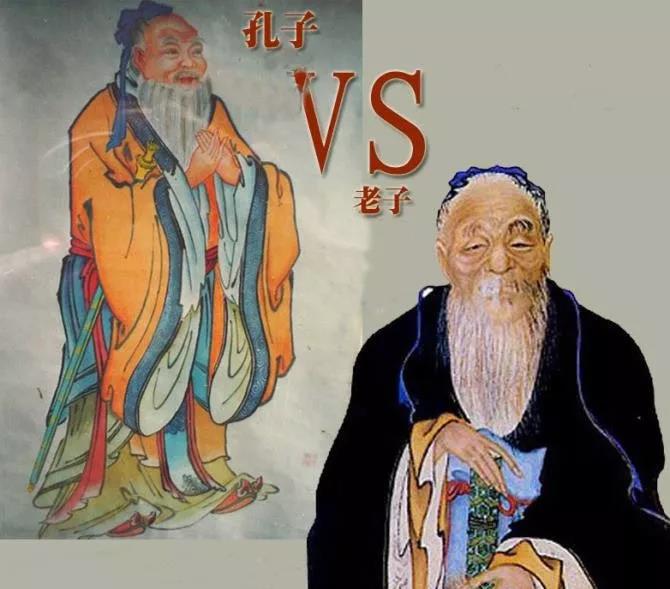

老子和儒家创始人孔子观点有些冲突。核心不同点在于老子为人纯朴,性情中人,强调道法自然;孔子是个讲究人,重视礼仪,甚至讲究得有些过于细致。举个例子,老子经常从看山看水、日常生活中获取灵感。比如,看到水能把石头能磨圆、滴穿,突然脑洞大开顿悟:

“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。”

他联系到人类社会的斗争,经常是与世无争者得以生存,于是提出道法自然,以柔克刚,上善若水等思想。

孔子在与别人交往和观察中发现,人比较复杂,做管理很难啊。用一套礼仪,用人为制定的规章制度来管理,走统一化路线,比较好。于是,孔子就归纳总结了各种周朝的礼仪,又称人际交往的注意事项。

曾国藩认为,老子一开始也是讲礼仪的,还很精通,孔子还曾经详细地向学生曾子、子夏讲述老子的职场礼仪的注意事项。

“老子之初,固亦精于礼经。孔子告曾子、子夏,述老聃言礼之说至矣。”

然而,热爱自由的老子讨厌礼仪弄得太过于繁琐细碎了。原本礼仪是一种尊重,但是太繁文缛节就有些耗时耗钱耗力了,背离了初心。老子反对过分强调外在的细节,开始走上了另一条道路,崇尚自然美。

对于繁文缛节,老子想要矫正,对礼有些贬低,觉得“礼”这个东西是忠信的不足,是祸乱的开始,认为礼是外在,是虚华,不如讲究实用和朴素。

王婆卖瓜,自卖自夸,没毛病。可是,一旦批评孔子的儒家,就引起了孔子门下粉丝的不满。曾国藩说,老子这个说法也是一时的气话,有些走极端。

“于是矫枉过正,至讥礼者忠信之薄而乱之首,盖亦有所激而云然耳。”

曾国藩觉得,礼仪通过风俗加以固化的好处是,即使像老子、孔子那样的圣人不在了,凡夫俗子照样可以有行为规范。怎么能怪罪礼仪之说淆乱视听呢?

“俗之既成,则圣人虽没,而鲁中诸儒,犹肄乡饮大射礼于冢旁,至数百年不绝。又乌有窈冥诞妄之说,淆乱民听者乎?”

在现实生活中,也有很多例子确实如此。以公司管理为例,如果没有规章制度(比如上下班打卡、绩效考核等行为规范)来管理,那公司很容易乱套。大公司有大公司的毛病,比如规章制度多,盖章流程多麻烦而冗长,企业文化强势,但是并不会因为老板出差或更替而乱套。比如,乔布斯去世了,苹果公司依旧保持了原来的创新文化和风格。如果按老子的建议,完全不管,也容易出乱子。老子是很有智慧,但是有点理想主义。如果能做到无为而治、顺其自然,当然是好事,但实际操作起来确实比较难。

还是曾大人比较中和,不走极端,从实践出发,诸子百家各取所长,为我所用。在北京的时候,曾国藩崇尚孔孟之道儒家学说,是程朱理学的铁粉。咸丰八年,曾国藩再次出山带兵打仗,用了不少的道家思想去改善人际关系。当八国联军火烧圆明园,江南大营被攻破时,曾国藩几乎对胜利失去了希望,但仍然知其不可而为之,又是典型的儒家精神。同治三年,搞定太平天国后,功成身退,明哲保身,则完全是道家智慧。

曾国藩不仅对道家、儒家的矛盾进行了调和,而且对儒家内部的程朱理学和陆王心学也做了调和。如果说,孔子、老子都是中华思想史上的祖师爷,那么曾国藩就是中华传统思想文化的实践者、调和者和集大成者。