本文讲的这位杰出青年,可谓家喻户晓。其奋斗历程,可谓屌丝逆袭,相当励志;其失败,也同样发人深省。

一、明确精神导师,确立根本

日本北海道,一位来自浙江的21岁留学青年在某部队实习。他的日常工作是养马,却意外地发现很多日本人在读一本浙江人写的书,触动很大。他回顾道:

“我早年留学日本的时候,不论在火车上、电车上或渡轮上,凡是旅行的时候,总看到许多日本人都在阅读王阳明的《传习录》,许多人读了之后,就闭目静坐,似乎是在聚精会神、思索精义。”

这位青年经过思考,认为日本之所以强大,不是得力于欧美的科学技术,而是得力于学习中国的阳明心学。后来,他把台湾的一座山改为“阳明山”。这位青年就是蒋介石。

世人通常认为,蒋介石推崇曾国藩和王阳明。其实,他骨子里崇拜的是王阳明。否则,怎么不把那座草山改名为“国藩山”或者“涤生山”呢?

54岁的蒋委员长在《哲学与教育对于青年的关系》文中明确指出,阳明心学是他的做事根本。

“我最初就很得益于王阳明‘知行合一’哲学的心传,王阳明的《传习录》阐明‘致良知’的道理,奠定了我求学做事的根本。”

蒋介石确实从阳明心学汲取了不少精神营养,创立黄埔军校,北伐中原,至少在表面上统一了中国,成为万人敬仰的蒋总统。

如果不是那个人的出现,蒋家王朝也许固若金汤延续至今。

二、那个人的偶像

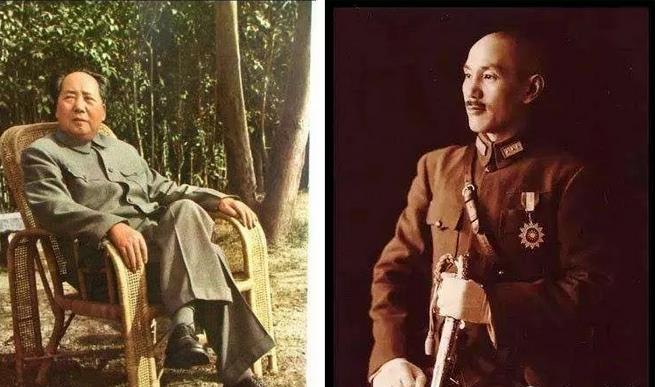

那个要埋葬蒋家王朝的人就是毛泽东。前文已有提及,那个人和他一样,年轻时都有爱改名字的嗜好。(参考前文《也许,你需要一个终生受益的好网名》)

在没有信仰共产主义之前,那个人的偶像是他的湖南老乡曾国藩。

评价太平天国和湘军的战争,24岁的毛泽东认为,曾国藩的做法是完美的,在近期历史人物中只服曾国藩一个人。他对太平天国有些鄙视,用“收拾”一词来形容。

“愚于近人,独服曾文正,观其收拾洪杨一役,完满无缺。”

在晚年,信仰共产主义的毛泽东还提到曾国藩,认为他是地主阶级最厉害的人物。至于为什么要加一个“地主阶级”的修饰语呢?毕竟毛主席老人家自己是无产阶级嘛。

所以说,毛泽东对曾国藩的崇敬贯穿一生,从未改变。至于理由,可以从他在1913年的课堂笔记中略见一斑。他认为,诸葛亮是办事的实干家,王阳明主要是传播学问的思想家、教育家,曾国藩和范仲淹是实干家兼思想家、教育家。

“有办事之人,有传教之人。前如诸葛武侯范希文,后如孔孟朱陆王阳明等是也。宋韩范并称,清曾左并称。然韩左办事之人也,范曾办事而兼传教之人也。”

三、毛蒋较量的背后,曾王思想暗暗助力

终其一生,毛泽东对王阳明并没有过多的提及,虽然他年轻时候写的《心之力》与阳明心学颇有几分相似。

虽然蒋介石也要求国民党将领效法曾胡,但细看他对曾国藩的评价,重点是强调其坚强的毅力、帮助他人的品德。至于才略,蒋认为,太平军将领不逊色于曾国藩、胡林翼等人。

“彼洪杨石李陈韦之才略,岂不能比拟于曾胡左李之清臣?然而曾氏标榜道德,力体躬行,以为一世倡,其结果竟给变易风俗,挽回颓靡。吾姑不问其当时应变之手段,思想之新旧,成败之过程如何,而其苦心毅力,自立立人,自达达人之道,盖已足为吾人之师资矣。”

在乡土观念浓厚的蒋委员长内心深处,莫非王阳明属于自己人?毛泽东和曾国藩都是湖南人。王阳明爱看兵书,对《孙子兵法》等几部经典都做过批注。蒋介石军校毕业,科班出身,还是海龟。在性情上,对同行、同乡的王大师更有亲近感。

曾国藩40岁之前几乎不看兵书,倒最爱看《易经》。毛泽东也没有读过正规的军校,经常携带一本《水浒传》。都是文人带兵,两者很相似吧?

表面上,蒋毛两人分别信仰三民主义和共产主义,但是除此之外还有没有别的精神导师呢?如果有,必然就是这两位:王阳明和曾国藩。

国共两党的战争,一定程度上也是两位领袖的较量,也是两位圣人的学生的较量。

四、曾王思想的适用范围和侧重点不同

蒋介石失败的原因有很多,究其个人思想原因,是阳明心学适合个人修行,而曾国藩的拙诚思想更适合领导力的发挥。

王阳明是非常聪明的人,但是王阳明的军事才能更加适合于小型战役。旷日持久的消耗战,如太平天国战争、抗日战争、解放战争,不是几个奇谋妙计能解决的。持久战,拼的是双方的综合实力,如将领的集体能力、粮草的供应等等。

曾国藩的军事才能虽然一般,但是作为庞大组织的领导者,有两大非常出色的才能:有远景理念、善于用人。

王阳明的心学强调致良知,修炼自身的内心的强大力量,最高境界是修炼到“不动心”的状态,不以物喜,不以己悲。对于单个人来说,研究心学,可以提高内心的思考力,提高沉着应对环境的能力。这些能力,对一个战场指挥员来说,是非常可贵的。

但是对于一个庞大到国共两党这样的组织来说,领导人的个人修养和军事才能并非决定因素。主义的感召、人才的聚集、制度的完善才是更加重要的。

用捍卫中华传统文明的理念感召,发现和团结大批人才,正是曾国藩的拙诚思想的用武之地。一个好汉三个帮,刘邦有萧何、韩信、张良等人帮助,成就了霸业。曾国藩的幕府经常同时有一两百人的储备,不仅包括了左宗棠、李鸿章这样的中兴名臣,还包括李善兰、华蘅芳、容闳这样的数学家和技术专家。

五、败在缺乏统帅之才

作为思想家,王阳明比曾国藩更有成就,影响力遍及世界。如果一个人立志成为思想家或者技术专家,那么王阳明无疑是更加值得效仿的。但是如果对组织领导者来说,曾国藩更加值得效仿。

在军事领域,王阳明和曾国藩,是将才和帅才的区别。爱穿戎装的蒋介石更加像一个摆酷的将军,而非帅才。作为一个血性青年,蒋介石甚至当过刺客。他给表兄的一张照片背后题了一首诗,充分反应了将才特征。

“腾腾杀气满全球,力不如人岂肯休?

光我神州完我责,东来志岂在封侯。”

哥们,杀气太重!丝毫没有闻到有大局观的从容不迫的领袖气息。这就是蒋介石的青年底色。后天的修炼有所改变,但是终究改变不了多少。而阳明心学教给他的更多的是如何调整自身心灵状态,并非识人用人的领导艺术。

这位青年坐上最高领袖的宝座之后,在军事指挥上的最大问题就是直接干预过多,动不动坐着直升飞机亲临战场,甚至还经常越级指挥。

比如,1944年的龙门战役中,蒋介石发出一封电报,收件人除了总司令刘茂恩、副总司令刘戡外,还包括军长、副军长、师长、副师长等20余人。

老大,您直接指挥我的下属的下属,还要我干嘛?许多国民党将军在回忆录里都批评过蒋介石的这种过度干预、一插到底的风格。在如此集权指挥的体制下,对蒋委员长的决定,下属不敢批评,只好坚决贯彻执行。

这也会造成事事都要最高领导过问,运转效率低下的局面。相信很多人在单位中,正在经历类似的体验。

而蒋介石的对手毛泽东,信任下属,充分放权,领导风格和曾国藩的“不为遥制”非常相似。有好几次,毛泽东的军事决策就因粟裕等将领的反对而更改。

双方斗争最终的结果,大家都知道了,蒋介石败退台湾,继续在台北阳明山思考阳明心学。

六、败在缺乏深入人心的理念

晚年蒋介石总结自己的失败原因,主要是国民党不团结,失去民族信心,违反国父遗教,丧失了革命的党德。而张学良被释放之后则指出,国民党失败的主要原因是没有“中心思想”,可谓一针见血。所谓中心思想,就是理念、主义。

曾国藩带领湘军,要捍卫中华文明,消灭太平军的神权政治;毛泽东带领军队,要实现共产主义,带领劳苦大众奔向幸福生活;蒋介石呢?有一个不接地气的三民主义,并没有获得广大老百姓的支持。

毛泽东充分吸收了曾国藩的思想政治方法。毛泽东认为,获得天下的人心,必须具有大本大源。

“欲动天下者,当动天下之心,而不徒在显见之迹。动其心者,当具有大本大源。”

在当时人物中,谁有大本大源呢?青年毛泽东曾经评价,袁世凯、孙中山、康有为这三人中,只有康有为似乎有本源,却华而不实。那么什么是本源呢?学问基础扎实。在这个背景下,顺着此话题,毛泽东才说,近代人物只佩服曾国藩。

“今之论人者,称袁世凯、孙文、康有为而三。孙、袁吾不论,独康似略有本源矣。然细观之,其本源究不能指其实在何处,徒为华言炫听,并无一干竖立,树叶扶疏之妙。愚意所谓本源者,倡学而已矣。惟学如基础,今人无学,故基础不厚,时惧倾圮。愚于近人,独服曾文正。”

曾国藩讨伐太平天国,发布了著名的《讨粤匪檄》,宣称要捍卫中华文明,维护名教,不仅仅是镇压叛乱那么简单。所以,湘军获得了很多知识分子的支持。而太平军的天朝田亩制度迟迟没有落实,对老百姓的欺压比清政府有过之而无不及。

毛泽东深得曾国藩的领导思想精髓,一句“打土豪、分田地”,俘获了千万农民阶级兄弟的芳心。解放军的威力,真正来自军民鱼水情。

而蒋介石对曾国藩的学习不够虔诚和彻底,只学习了一些皮毛和细节。比如打造“中正剑”赠送给黄埔军校的学生,就是模仿曾国藩的腰刀赠部下。如果蒋介石能深入思考曾国藩的领导艺术,至少解放战争可以打得更久一些。

结语

对于现代人而言,知识的海洋浩瀚无垠。古代先贤哲人的思想也是百家争鸣,百花齐放。如何鉴别,为我所用,才是关键。

阳明心学,是中国传统文化的重大创新,是心灵修行的绝佳方法,人人皆可受益。特别是对学者、科学家、甚至运动员,研究阳明心学可以让心灵如明镜一般清澈。

曾国藩的拙诚之道,则是中国领导力的东方明珠,对企业家、投资家、政府官员、组织管理者,有极大的启发意义。领导的组织或者企业越大,越需要懂得用理念感召,越需要依赖人才的集体智慧。

对于一个普通人来说,没有下属,朋友就是帮手。无论自己多么聪慧,多么有钱有势,总有力所不逮的时候。要做的事越大,朋友就要越多。

精诚所至,金石为开。这个精诚,往往是很多人的人心所向。