吃过老干妈辣酱之后,知道了创始人陶华碧的故事。

一、苦命的前半生

陶华碧原名陶春梅,出生于贵州遵义一个偏僻山村。她没有上过学,不识字,至今只会写自己的名字。就连自己的名字,还是五十岁后学会的,因为必须签字。她说,签名比剁辣椒难多了。她20岁就结婚了,嫁给了一名地质队的会计,用她自己的话说,年轻时也是一朵花。虽然不识字,但是她心灵手巧,喜欢做饭,尤其擅长用辣椒做各种调料。后来,她将爱做饭、爱辣椒的这个优点发挥到了淋漓尽致的地步。

陶华碧是个苦命的女人。丈夫去世后,两个孩子还小,生活的重担落在她一个人身上。有人劝他改嫁,但她很要强,说要把孩子拉扯大再说。最早靠卖米豆腐维持生计,后来又挑着担子卖凉粉。卖米豆腐的时候,每天晚上磨豆腐,到凌晨一两点,第二天一大早去摆地摊。一个瘦弱的女人,背着和自己体重一样重的米豆腐,连搭公交车都被人嫌弃。

“售票员态度非常恶劣,几下就给你推下去。当时1毛5分的车票,我给3毛钱,她还不让我坐。我说不行也得行,今天非要坐。天天吵架。”

在艰难的生活中,命运已经给她做好了铺垫。辣椒、豆豉,这两大辣酱的主要元素已经在她生命的血液中埋下了种子。

二、开始创业

1989年,42岁的陶华碧终于把孩子拉扯大。有了一些闲暇时间,开始创业了。曾国藩也是42岁开始创立湘军。任正非43岁开始创立华为。作为中年人创业的楷模,曾国藩的起点最高,是礼部侍郎,副部长,还有皇上的照顾。任正非是退役的团级干部,凑了一笔在当时也不算小的数目,2万元,创立华为。而陶华碧是起点最低,也是最辛苦的。

现在网络社会,有些网友调侃自己工作就是“搬砖”,大都不知道搬砖的真正滋味。陶华碧女士的创业,却真正从搬砖开始。1989年,陶华碧在一所学校附近成立“实惠饭店”。这个房子就是由她捡来几块砖头,加点油毛毡,拼凑而成。

本来想卖凉粉,搭配点自制的辣酱,这样客人可以吃得更香。没想到,无心插柳柳成荫。客人看上的不是凉粉,而是她的自制辣椒。有一天,自制的辣椒用完了,店里没有客人。陶华碧出去逛了一下,居然发现别的凉粉店使用自己的辣椒,生意火爆。这给了她启发。

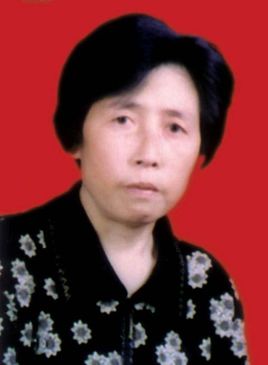

经过几年时间的资金积累,随着自制辣酱的供不应求,周围很多人建议陶华碧为以卖辣酱为主,甚至工商局都来劝说她建辣椒加工厂。于是,似乎在众人的推动下,1996年,49岁的陶华碧招聘了40个工人,在村委会的房子里,创立辣酱加工厂,并拍了一张自己的照片贴在瓶子上,命名为“老干妈”。一个老大妈,到了跳广场舞的年纪,却要办厂创业,成了当地轰动一时的新闻。此时,距离亚洲金融危机还有一年时间。

办厂之前,当需要玻璃瓶装辣酱的时候,陶华碧找到贵阳市第二玻璃厂,希望为她的辣椒定制玻璃瓶,遭到拒绝。陶华碧只能软磨硬泡,甚至使出农村妇女的杀手锏,不给玻璃瓶我就赖在这里不走了。

“哪个娃儿是一生下来就一大个哦,都是慢慢长大的嘛,今天你要不给我瓶子,我就不走了。”

玻璃厂领导最终勉强同意,允许陶华碧到厂里捡几十个瓶子,拿篮子拎回去。没想到,随着老干妈辣酱的销量增加,老干妈对玻璃瓶的需求也从几十个增加到上百、上千、上万个。1997年,当金融危机席卷东南亚,很多企业纷纷倒闭的时候,正是老干妈拯救了贵阳第二玻璃厂。而现在,老干妈公司同时也是亚洲最大的玻璃瓶生产商。

三、成功的秘诀就是没有秘诀

老干妈的成功主要得益于陶华碧的工匠精神。老干妈严格控制产品质量,比别的大多数辣酱口感更好。初期开拓市场的时候,陶华碧将辣酱放在一些单位食堂试销。由于口感好,辣酱很快就卖光。2016年,老干妈销售额突破45亿元,是中国最大的辣椒酱生产商。

据说陶华碧为了检测辣酱口感,从来不喝茶和别的饮料,以保持味蕾的敏感。有几瓶产品的盖子不严密,就召回整批产品。从来没有一分钱投入广告,好的产品质量,是老干妈迅速打开市场的底气。不仅没有广告,就连包装都不够美观。瓶子上有个陶华碧的头像,也不微笑,仿佛是“愤怒的女人”辣酱。

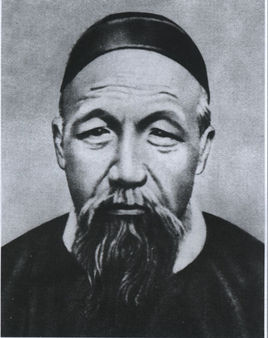

在上世纪八十年代,中国的辣椒酱之王是曾国藩故乡湖南双峰县的永丰辣酱。据说,曾国藩把永丰辣酱推荐给咸丰皇帝,清代就已经闻名全国。然而,永丰辣酱并不是一家企业的产品,而是永丰镇所有辣酱生产企业的产品。只要在永丰镇生产,都可以叫“永丰辣酱”。大量企业无序竞争,产品质量难以控制,企业品牌难以凸显。假如一家辣酱厂做的产品好,消费者品尝之后就形成了永丰辣酱好的印象,而另一家辣酱厂做得不好,马上就会破坏这个印象。以地名做品牌,注定就是不科学的。

老干妈以过硬的质量,后来居上,成为行业老大,并且形成了强大的品牌形象。陶华碧不借钱,不识字,没文化,起步晚,甚至对资本市场的有很深的误解,然而就是这么个倔强的善良的老太太,以朴实的工匠精神,淋漓尽致地演绎了“结硬寨、打呆仗”的拙诚智慧。

最后,请读者仔细地比较陶华碧、任正非、曾国藩的头像。他们的脸都谈不上帅气或者漂亮,但是他们的脸上都写着两个字----“认真”!