细节决定成败。在军事上,细节甚至决定生死。作为军事统帅的曾国藩对战争细节的把握,读来令人感叹,令人耳目一新。

比如,我们经常在战争影视片里看到两支部队相约进攻一个地方。但是曾国藩却说,尽量不约期打仗,以防止把希望寄托在友军身上,友军却迟迟不来。咸丰十一年四月十二日,曾国藩写信列举了四个自己碰到的案例,教育曾国荃,不要轻易和队友相约出战。比如去年正月十九,余际昌约定与多将军、鲍将军一起攻打敌人,并约定三排枪一响就进攻。那天,鲍超将军在黎明就放了三排枪,但又因雾太大,雨太大没有出队,导致余际昌大败。

“约期打仗,最易误事,余所见甚多。即以近事证之。去年正月十九,余际昌约与多、鲍同出队,以三排枪为记号。是日春霆黎明放三排枪,厥后因雾雨,多、鲍未出队,余军大挫。”

现在的我们,朋友之间经常相互约定某时一起吃饭,一起开会等等,然而由于种种原因会出现被对方放鸽子的闹剧。好在现在有手机,事发之前打个电话就可以化解尴尬场面。而生活在大清朝,一封书信发到,估计战事都已见分晓了,失败者不知道人找得到不?所以曾国藩所考虑的不宜约期打战,非常切合实际,非常周密。

咸丰十一年,曾国荃发现了一条近路,写信给哥哥求表扬:泥汊口能通白湖,白湖又连着巢湖,只要能打下泥汊口,那水军就可直奔巢湖。收到来信后,如果是一般人也就这样看过去了,但是曾国藩很细致,没有满足于这样粗浅的认识。他说,如果真是这样,当然很好,但是必须查明白四件事:白湖到底有没有连着巢湖;真要是相通,弯道是否太多;河道是否狭窄;河底是否易于搁浅,以致于陆军无法照应。一定要查明白,才能驶入。

“今弟信云泥汊口可通白湖,白湖可通巢湖。是泥汊一破,水师可直入巢湖,不必另造船矣。果其如此,岂不大妙,但须查明白白湖可通巢湖否。果其可通,亦恐湾曲太多,河道太窄,湖底易于胶浅,陆师难于照应。四者查确,乃可驶入。”

同治元年,曾国荃越战越勇,打出几十里之远,直抵南京城外的雨花台。正当弟弟兴致很高的时候,哥哥的书信来了,提醒他,一定要提前做好防御工作,要多用石头建筑防御工事。如何验证工事是否牢靠呢?哥哥给出了秘诀:弟弟你假想一下,本来需要五百人守的地方,如果可以用三百人就能守住,本来需要用劲旅防守的,如果可以用弱兵就能防守住,说明工事建得还算靠谱。

“能于最冲地方筑石垒数处,宜以五百人守者可以三百守之而无虑,宜用劲旅守者可以次等守之而无妨,则临分兵之时,便益多矣。”

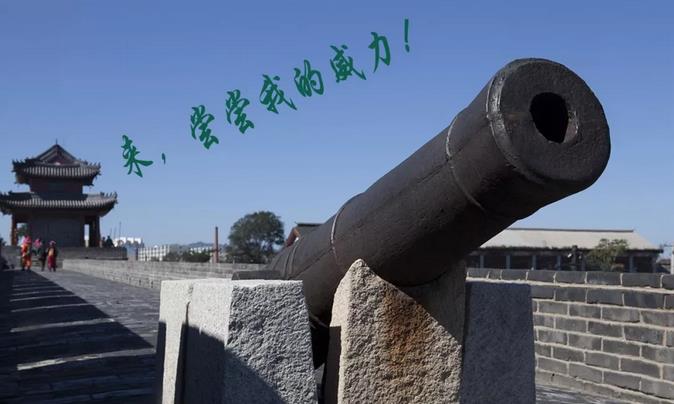

没有经历过战争的我们,常常以为大炮的杀伤力很大。但是经过对大炮的使用情况仔细观察,曾国藩得出了不同的结论。同治二年十二月二十一日,曾国藩对弟弟曾国荃说,大炮虽然飞得远,却很难伤到人,因为越远飞得越慢,还没落地就听到天空中的声音,很容易躲开;而且大炮是自上而下落下,并不能横穿人群。你们这些人,很多时候只是喜欢大炮的声音和炸出来的烟,其实这些都是表面上的东西。你们看到用了大炮之后,敌人居然毫发无损,还以为敌人很厉害,其实只是不知道那些玩意根本伤不到人罢了。希望能让弟弟的用炮之道有所提升,也省点军火。

“凡炮火之利有二:曰及远,曰命中。大炮之大子可以及远而难以命中,谓其愈远则行愈迟慢,且有声可以回避;又往往自上落下,不能横穿也......军兴日久,各弁勇事事外行,徒慕大炮之名。喜其响之震、烟之浓而已。见贼不畏炮而排进如故,则以为凶悍无匹,而不知大子实不伤人也。”

一般观众还真的没看到这一层。从这点来看,经常躲在后方写家书的曾大人真是很细心的军事观察家!