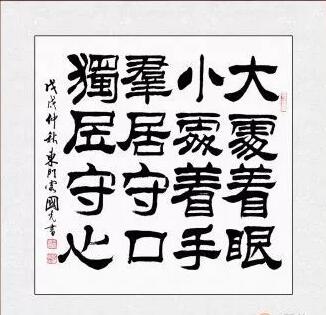

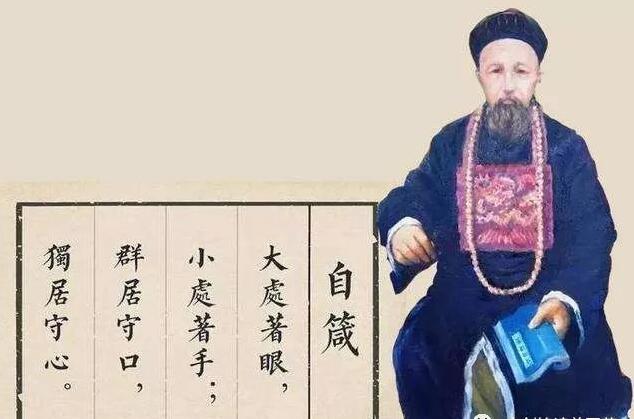

“大处着眼,小处着手;群居守口,独居守心。”

点评:出自曾国藩的自箴对联,撰写背景不详。

对联高手曾大师一生中创作了多副自箴对联。这一副对联寥寥十六字却意蕴丰富,发人深思。上联“大处着眼”强调眼界要开阔,处理事情、思考问题要有全局观念,能放眼宏观把握整体,这里的“大处”既是指大局上的运筹帷幄,也是指对未来发展的洞察;“小处着手”是说要从小事入手,重视细节,再大的事也需要从小事开始,一步一步完成。这其实是说做事的方法。下联讲的是做人的道理,点明修身养性之法。“群居守口”是指群居的时候只说该说的话而不妄自言语,比如不在背后议论他人是非,不好奇询问他人隐私,不强词夺理说违背良心的话,不用言语中伤他人等等;“独居守心”涉及的是儒家思想中的“慎独”,在独处中、别人看不见的地方,可以不依靠别人的监督,谨慎行事,经得住诱惑与考验,守住自己内心的底线。

人类是群居的社会性动物,在日常生活中总少不了与人接触相处,可能是公司里,可能是学校内,可能是几个朋友之间,也可能是一个俱乐部的小群体里。这些时候“群居守口”,只说该说的话而不妄自言语尤其重要。据说有个主人请客,看着时间过了还有一大半的客人没到,心里着急就说:“怎么该来的客人还没来?”一些敏感的客人听到后心想,难道自己不该来?便默默地走了。主人看到又走了一拨客人,更加着急,便说:“怎么不该走的客人反倒都走了。”剩下的客人一听,心想,走了的客人不该走,那我们没走的才是该走的了!于是就都走了。这个故事启示我们“群居守口”,切莫不分场合不分对象胡乱言语。说者无意听者有心,妄自言语可能造成本不愿意发生的后果。一鸣惊人这种事,不太可能发生在夸夸其谈,经常“鸣”的人身上,而常常发生在言语不多却能在适当场合发言,一语中的的人身上。

修身齐家治国平天下。修身作为第一步,也是关键的一步,而“独居守心”是修身的核心内容,也是一种境界。曾国藩非常重视修身,认为独居应该守心。他每天写日记,对一天的事务事无巨细一一记录,在日记中进行自我反省——做事是否尽心尽责,做人是否诚实有信等等。曾老爷子活生生地把日记写成了忏悔录。这何尝不是对自我的一种监督与对自己内心的坚守?在法律或者群众的监督下,或许很多人能够守住底线,不违法不违纪不做亏心事,但是在独居时、在别人看不见的地方,还经受得住诱惑与考验吗?还守心吗?答案在每个人心中。东汉名臣杨伯起“暮夜却金”的故事流传千古。面对王密深夜暗赠的十金,他义正言辞,拒而不受。时至今日,他的话依然回响在多少人耳边?“岂可暗室亏心,举头三尺有神明,此事天知、地知、你知、我知,何谓无知?”

群居守口,不妄自言语,谨言慎行,与人相处乐融融;独居守心,不逾矩不亏心,守住底线,做人做事坦荡荡。