“以诗言之,必先有豁达光明之识,而后有恬淡冲融之趣。”

点评:出自同治二年三月二十四日的曾国藩家书。这封信是写给前线打仗的曾国荃的,曾国藩和他探讨了读诗的一些感想。这时曾国荃在南京城外已经驻扎了一年了,敌人没有前来骚扰,现状太平,闲来无事的“曾铁桶”读了些诗,写信给哥哥,说领会到了恬淡冲融的趣味。学识渊博的哥哥自然不会错失展示自己学识的机会,跟弟弟大侃了一番诗歌的道理。曾国藩认为要作诗歌,见识须豁达光明,然后才可能在意境上恬淡冲融。简单地说,想开了才能写得美。曾国藩还举例,李白和韩愈的诗歌豁达光明的特点较为明显,而白居易和陶渊明的诗歌恬淡冲融的特点较为明显。

李白和韩愈好在诗歌文章中发表议论,所以曾国藩觉得他们豁达光明。相比之下,白居易和陶渊明通常不在诗歌中过多议论,只是描绘景象,给人恬淡冲融的趣味。比如李白诗云:“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。”您厉害,您是神仙!“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?”什么权贵不权贵,李诗仙都可以不管不顾,放得下,够豁达!再说韩愈,他在诗中说:“出门各有道,我道方未夷。且于此中息,天命不吾欺。”意思是出门各人有各人的道路,而我的道路崎岖不平,先暂且在这休息一下又何妨?老天是不会欺骗我的!但愿吧!他还有“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的著名观点,也可以说非常看得开,够豁达,颇有点心底无私天地宽的感觉。

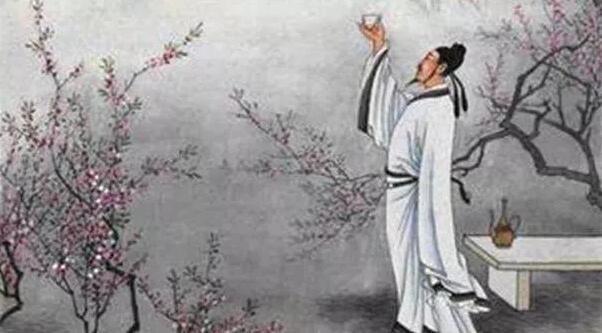

陶渊明和白居易都是写抒情小诗的,不怎么爱议论,只是传递恬淡冲融的情趣。例如陶渊明的诗句“采菊东篱下,悠然见南山”脍炙人口、传颂至今,把一幅闲适逍遥的美景呈现在读者眼前,让读者能体会其中恬淡的趣味。还有白居易的“野火烧不尽,春风吹又生。”这可不是倒下一个秋瑾还有千万个秋瑾站起来的意思,并非一些人心目中的革命诗歌、战斗诗歌,那时候白居易只有十六岁,只是个懵懂少年。他只是描述了一个有趣味的有哲理的自然现象。

对不写诗的大多数人而言,培养豁达的胸襟,光明的智慧,才能领略身边的恬淡美景。坐在办公室里,经常抬头看看窗外——生活除了眼前的工作,还有诗和远方。