“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。”

点评:出自《大学》。古代那些想要在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;想要治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;想要管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;想要修养自己的品性,先要端正自己的心思;想要端正自己的心思,先要使自己意念真诚;想要使自己的意念真诚,先要“致知”,而“致知”的途径在于“格物”。

究竟什么是格物致知?这么重要的概念,《大学》里面并没有解释,而且《大学》里面其他章节再也没有出现过“格物致知”。于是围绕什么是格物致知,后世学者尤其是朱熹和陆九渊、王阳明提出了不同的意见。

朱熹认为,格物就是探索事物的规律,致知就是获得知识,“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷理也。”朱熹还认为《大学》缺失了一章讨论格物致知,于是他专门补写了一章。朱熹的观点得到了广泛认可。《现代汉语词典》2012年发行的第六版将“格物致知”解释为:“推究事物的原理,从而获得知识。”

但是,朱熹的观点是有问题的。按照朱熹的理解,大概科学家最诚意,最正心,最擅长修身,最善于管理家庭。治理天下就靠科学家了,文盲就没法修身齐家了。

要理解“格物致知”,就必须理解“格”的涵义。《说文解字》是东汉许慎所编,它是中国第一部系统地分析汉字字形和考究字源的书籍,解释每个字的本来意思。在《说文解字》中,“格”字的原始释义为“木长儿”,即树木枝条长的样子。在《尚书》中,“格”被引申为到、来、至、去的意思。枝条长了,触及隔壁的树木,或者触及其他东西,不就是有到来、去到的意思吗?如果进一步延伸,隔壁树的枝条也长长的,那么两棵树的枝条不就形成了网格,不就是现代意义上的“格”吗?

《尚书·汤誓》中有“格尔众庶,悉听朕言”,意为来到这的众人,都听我说话。《尚书·尧典》中有“光被四表,格于上下”,其中“格”意为“至”,意思是光辉照耀四方,到达天地。《尚书·益稷》中有“祖考来格,虞宾在位,群后德让”,其全句意为祖先的灵魂降临了,宾客就位了,众人相互揖让。

东汉儒家学者、经学大师郑玄也把“格”解释为“来”,“格,来也。物,犹事也。其知于善深,则来善物。其知于恶深,则来恶物”。唐代经学家孔颖达也认为“格”为“来”,“致知在格物者,言若能学习,招致所知。格,来也。已有所知则能在于来物,若知善深则来善物,知恶深则来恶物”。两位大学问家的意见差不多,但是把“格物”和“致知”的逻辑关系搞错了。《大学》里面明确讲,“格物”是“致知”的原因。而按照这两位专家的逻辑,“来善物”是“知善深”的结果,“来恶物”是“知恶深”的结果。这岂不是因果颠倒了?

作为大学问家,王阳明也知道“格”有“至、来、到”的意思。王阳明说,“格”字的意思,有人用“至”字来解释的,比如“格于文祖”、“有苗来格”都是说这里的“格”当“至”讲的。“‘格’字之义,有以‘至’字训者,如‘格于文祖’、‘有苗来格’,是以‘至’训者也。”

这里的“格于文祖”出自《尚书 · 舜典》“月正元日,舜格于文祖,询于四岳,辟四门,明四目,达四聪。”意思是正月初一,舜到文祖(尧的祖先)太庙,与四方诸侯谋划政事,打开明堂四门宣布政教,使四方见得明白,听得通彻。

王阳明又说,“格于文祖”必定是至孝至敬,对于阴阳两世的道理都通晓,然后才能叫做“格”。王阳明据此认为,“格”有“正”的意思。“然‘格于文组’,必纯孝诚敬,幽明之间无一不得其理,而后谓之‘格’。”然后王阳明又举例《尚书》中的“绳愆纠谬,格其非心”和《孟子》的“格君心”,说都是纠正、使正确的意思。

王阳明认为,“格物”的“格”如同《孟子》中“大人格君心”的“格”,意思是去除心中不正的念头,使心的全体归于正当。“‘格物’如《孟子》‘大人格君心’之‘格’,是去其心之不正,以全其本体之正。但意念所在,即要去其不正以全其正,即无时无处不是存天理,即是穷理。”《孟子·离娄上》中的“格”的确是“正”的意思。孟子认为,只有德行高尚的人才能纠正君主心术上的错误。“唯大人为能格君心之非。”

既然“格”理解“纠正”,那么王阳明认为,“格物”就是让事物正确、合理,“事事物物皆得其理者,格物也。”

那么顺着王阳明的这个逻辑,“格物致知”就应该让事物合理、正确,然后获得良知。但是王阳明在下面的逻辑中,违背了《大学》的先格物后致知的顺序,改成了先致知后格物。王阳明说,致知格物是将内心的良知推及到万事万物。内心的良知就是天理,将内心的良知推及到万事万物,那么万事万物都合乎天理。

“若鄙人所谓致知格物者,致吾心之良知于事事物物也。吾心之良知即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者,致知也;事事物物皆得其理者,格物也。是合心与理而为一者也。”

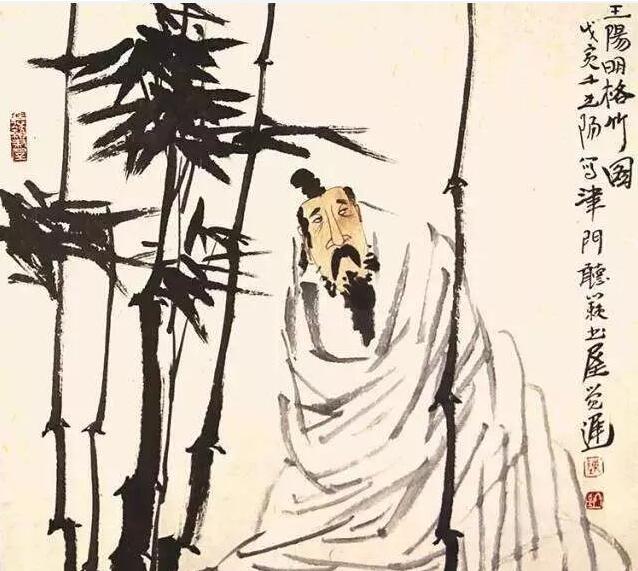

为什么要致知再格物,整本《传习录》都在说这个问题。王阳明举例说,孝顺父母,要先有孝顺之心,然后去做孝顺的事,才是真正的孝顺,而不是先从父母身上研究出孝顺的道理。所谓从父母身上研究孝顺的道理,这个说法是王阳明嘲笑朱熹“格物”的杀手锏。但是王阳明并没有嘲笑《大学》,而是宣扬在维护《大学》的教义。《大学》明确讲了“致知在格物”,王阳明却当作没看见。为什么会这样呢?因为王阳明年轻的时候,对着竹子“格”了好几天,研究了好几天,一无所获。于是在贵州龙场的时候决定反过来,先致知再格物。

我认为,王阳明批判朱熹是成功的,但是自己也背离了《大学》本意。所谓“格”就是古人说的去、至的意思,或者吸收王阳明的理解,可以解释为正确地去、正确地至。所谓“格物”,就是到事物上去,去实践,或者正确地去事物上实践,或者到事物上去实践,并尽量保持正确。所谓“致知在格物”,就是说要去事物上实践,尽量正确,以为获得知识做好准备。还是以孝顺父母这件事举例吧。要去做,实际去做孝顺的事,才能获得孝顺的知识,知道孝顺的过程其实挺辛苦,然后确定自己的意念真诚,意念不真诚的人就放弃了,抛弃了年迈的父母,而意念真诚的人还会继续,于是心就更加端正了。这样一来,就有助于自身修养的提高,更加有利于齐家治国平天下。这就是《大学》所说的一系列环节:格物、致知、诚意、正心、齐家、治国、明明德于天下!