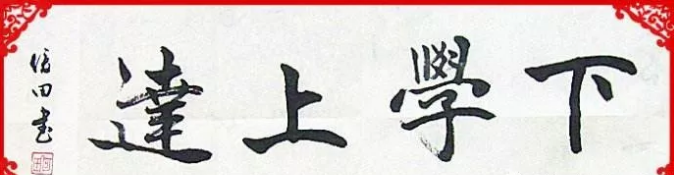

“子曰:‘不怨天,不尤人,下学而上达。’”

点评:出自《论语·宪问》。孔子说,不怨恨天,不责备于他人,学习平常的知识从而了解更高的道理。

王阳明的弟子王嘉秀和他就“下学”“上达”对仙佛、儒士发表了评价。王嘉秀认为仙佛修炼到最高境界只有上半截“上达”,缺少下半截“下学”,没有圣人全面;后世的儒者过于强调下半截,没有到达上半截的高度,反而落后于仙佛之徒。王阳明大体上认同王嘉秀的看法,也指出了他对“上一截”“下一截”的认识有偏颇之处。王阳明说,圣人们大中至正的道义,是上下通彻、一以贯之的,没有分开讲的说法。“若论圣人大中至正之道,彻上彻下,只是一贯,更有甚上一截、下一截?”他还引用了《易经·系词》里的两句话对这个看法进行论证——阴阳结合便就是道,但是仁者看见它叫仁,智者看见它叫智,百姓天天和它接触却不知道这就是道,因此君子之道也就很少有人知道了。“一阴一阳之谓道”,“仁者见之便谓之仁,知者见之便谓之智,百姓又日用而不知,故君子之道鲜矣。”仁爱与睿智都是道,无所谓上下之分,只是人们对它的理解不同而已。

王阳明另一个弟子陆澄也曾经向他请教过“上达”的功夫。王阳明对“下学”和“上达”是这样解释的。他认为,凡是眼睛能看见的,耳朵能听见的,嘴能说出来的,心能想得到的就是下学。反之,则是上达。“夫目可得见,耳可得闻,口可得言,心可得思者,皆下学也;目不可得见,耳不可得闻,口不可得言,心不可得思者,上达也。”他还用了一个生动的比喻,把“下学”比作树木的栽培和灌溉,而“上达”则是树木日夜生长,枝繁叶茂,这一切都在潜移默化中发生,人无法预料。“如木之栽培灌溉,是‘下学’也;至于日夜之所息,条达畅茂,乃是‘上达’。人安能预其力哉?”

王阳明在“下学而上达”这一点上基本赞成先贤的说法。佛教并非中国传统思想文化的组成部分,而是大约在两汉之际时从印度传入中国。佛教作为一个舶来品,之所以能在中国发展繁荣,主要得益于其操作简单,不需要辛苦地下学便能上达,可以立地成佛,而且还能保佑这保佑那,具有很强的功利效果。而儒家却讲求先下学再上达,比较辛苦。下学而上达,既要克己,又要孝悌,还要勤劳,操作没有那么简单。