今天早上,朋友从微信上转发了一篇文章给我:《茅海建:书生曾国藩如何打赢太平天国?》。该文发表于一个名为“近现代史研究通讯”的微信公众号。作为曾国藩历史爱好者,我扫了一下这篇文章,深深地感到,在微信上读史的风险很大!作者在开场白说得像个大家,后面的内容竟然错误百出。

第一处错误:让已经去世的李续宾参加安庆会战。

茅先生的文章说:“曾国藩打安庆的时候已经把九江打下来了,第一支部队是曾国荃的5000人,开到安庆城北;第二支部队是杨载福的水军1万人,打下了枞阳;清军主力在安庆的北方,一个是多隆阿,一个是李续宾。”又说:“当时太平军的救援部队只有一条路可以进安庆,即北线,但这条线是根本过不去的,如果真的把武昌打下来,湘军会不会动?肯定会动,因为杨载福的水师已经开始动了,李续宾也已经开始动了。”

事实上,围攻安庆的策略是咸丰九年十月提出来的,而李续宾已经在咸丰八年的三河之战中牺牲了。根据王定安的《曾国藩事略》,咸丰九年十月,咸丰皇帝对曾国藩的围攻安庆策略还有些担心,“所称先围安庆兼捣庐州等语尚属周妥,但恐言之易而行之难”。

第二处错误:关于湘军壕沟的深度尺寸不对。

茅先生的文章说:“壕沟深一尺,壕沟挖出来的土必须要搬到两丈以外”。事实上,根据咸丰四年三月二十五日的曾国藩家书,“壕沟须八尺宽,六尺深”;根据咸丰八年的湘军营规,“外壕宽六尺,深八尺;内壕宽三尺,深三尺。”不知道茅先生从哪里看到的资料,壕沟才一尺深?

壕沟一尺深是远远不够的,都不到膝盖的高度,根本抵挡不了太平军。人家太平军战士冲过来,轻轻一抬腿,就上来了。深八尺或者六尺,就不同了,敌人整个人就掉进去了,爬不出来,这才叫防御工事。

第三处错误,三河之战的死亡人数不对。

茅先生的文章说:“还有一次就是湘军历史上最大的一个败仗——三河之战,又战死3000人”。事实上,根据清人王定安的《曾国藩事略》,三河之战,“为贼所围,全军六千殉焉”。根据清代黎庶昌的《曾国藩年谱》,三河之战,“殉难者六千人”。不知道茅先生从哪里看到的资料,是三千人?

虽然是小错误,但如果作者是专业的史学教授,就需要纠正了。

第四处错误:在武汉城外开始挖沟施工的时间不对。

茅先生的文章说:“从1855年8月份开始攻城,三个月后改挖壕,用挖壕的方法挖了一年把武昌打下去了。”按这样计算,湘军从1855年底才开始改用挖壕沟围攻的战术。事实上,咸丰六年(1856年)农历三月初,胡林翼和罗泽南还猛攻武昌,罗泽南不幸去世。这之后,湘军痛定思痛,才开始挖沟。

第五处错误:让曾国藩在没有水的地方跳水。

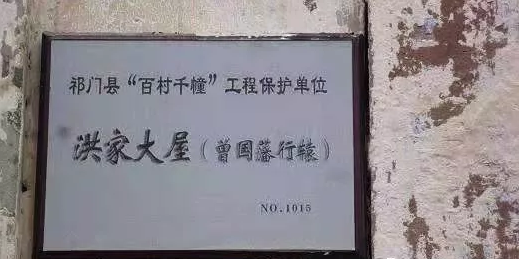

茅先生的文章说:“其中有一支打到祁门,曾国藩当时已经写遗书了,准备跳水”。事实上,从来没有正规史料说曾国藩在祁门准备跳水,曾国藩的办公室附近也没有水。曾国藩的确在靖港战败之后跳过水,那是因为曾国藩在船上,跳水也方便。而安徽祁门是山区,以祁门红茶而出名。曾国藩平时住在“洪家大屋”(百度地图显示“洪家大坞”)房间里的,最近的一条小河距离洪家大屋也有八里地。太平军根本就没有攻进来,没有看到过房间里的曾大帅,只是太平军攻得比较紧而已。莫非曾大帅这次连仗都没打输,就专程跑到小河边,准备跳水?

有一种说法称,曾国藩在枕头底下准备了一只短剑,一旦失败就自杀。但是我忘记出处了,还望有关专家不吝赐教。从逻辑上,这是比较合理的。

我给朋友回信:“这个作者史实都没搞清楚就狂发议论。”朋友说:“那可能这篇不是茅写的,茅是著名清史专家!”我对历史的学术圈不熟,充其量是一个历史爱好者,无法确定是否茅教授亲自写的,还是下面的研究生用了他的名义发表的。百度了一下,茅海建教授是华东师范大学历史系长江学者特聘教授,华东师范大学思勉人文高等研究院院长,澳门大学特聘教授。当然,整篇文章的基本精神是没错的。真正的大学者想必是胸怀宽广的,实事求是的,可以接受他人的客观批判。

原文链接:茅海建:书生曾国藩如何打赢太平天国?