“臣不善骑马,未能身临前敌亲自督阵。又行军过于迟钝,十余年来,但知结硬寨、打呆仗,从未用一奇谋,施一方略,制敌于意计之外。”

点评:出自同治五年十月十三日的曾国藩奏稿《病难速痊请开各缺仍留军中效力折》。曾国藩不善骑马,又不能到前线亲自督阵,行军速度慢,十几年来,只知道建造坚硬的营寨,硬碰硬地打仗,从来没有用过出人意料的奇谋妙计。

研究曾国藩,却也没有必要神化曾国藩。如果没有平定太平天国这件大事功,他也就是个普普通通的清代高官。与祁寯藻,彭蕴章、翁同龢、倭仁这样的人相比,他还不一定更加优秀。曾国藩之所以是曾国藩,最重要的原因是他平定了太平天国运动,而他身上最重要的性格原因就是“拙”、“和”。

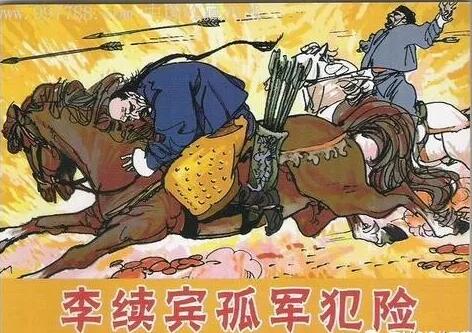

曾国藩在军队调度上也没有任何过人之处,这点从三河镇战役可见一斑。三河镇惨败,是在胡林翼回家奔丧,领导缺位的情况下发生的。现在的读者回顾起来,好像李续宾犯了一个低级错误,孤军深入了。李续宾在出发前和曾国藩见过面,聊过很多,曾国藩也并没有指出这是孤军深入、非常危险。曾国藩只是在细节上提醒了几次。

在咸丰八年九月二十一日给李续宾的书信中说,希望他能与水军挨得近些,以便粮草供应。“贵军与水师处处相依,米粮、子药庶几易于运解。”

在咸丰八年十月十三日给李续宾的书信中说,大关山很高,南北气候差异大,询问是否水土不服,士兵有没有生病。“犹记大关一山恍判南北。自大关以北,俨若淮北风景;自大关以南,俨若江南风景。不知湘勇至舒以北,尚服水土乎?无疾疫否?”他还说,不要北向定远,应该先把安庆打下来,与水军会合,再打合肥下游。“不宜北向定远,亦不宜分兵北行。必须安庆克复,与杨、彭水军会合,乃可徐图下游耳。”

另外,在咸丰八年十月十七日给李续宜的书信中说,之前曾经通过给弟弟的书信转告李续宾,让他不要远离水师,不要分兵太多。“不宜远离水师,以固根本;不宜徇人情面,而分兵力。”而此时,李续宾已经阵亡好几天,只是曾国藩还没得知。

上述这些提醒,体现了曾国藩一贯的稳健风格。事实上,李续宾的确也没有北向定远,而是进军巢湖附近的三河镇。当曾国藩得知李续宾进抵三河镇的时候,也没有觉得李续宾打三河镇有什么不妥,反而说只有快速拿下三河镇,才能势如破竹。“此处早下,则破竹之势可成,皖北、淮南早晚当报肃清矣。”(咸丰八年十月十七日)。

事实上,当李续宾抵达三河镇的时候,陈玉成、李秀成的大部队已经在赶往三河的路上,一部分捻军在奔向三河的路上,十多万敌军正在向李续宾靠近。对李续宾的部队形成了快速包围。在这种情况下,李续宾可能由于大雾不知道太平军兵力多少,仍然按照过往经验猛攻,所以导致迅速惨败。李续宾如果此时采取防守策略,多坚持几天,恐怕结果又有不同。同治元年,曾国荃的两万湘军在南京城下孤军奋战,抵挡李秀成二十万大军,坚持了四十六天,保存了实力。而李续宾是百战百胜的湘军将领,湘军的战斗力非常强,一般情况下,猛攻也并无不妥。然而,这一次不是一般情况,是特殊情况,陈玉成和李秀成加上捻军一共十多万军队呢!

有人说,三河惨败要怪湖广总督官文没有及时发救兵。但官文可能也不知道太平军兵力,按照往常经验李续宾总是赢。太平军来得如此之快,如此之多,这点官文没有想到,曾国藩没有想到,当事人李续宾也没有想到。

三河惨败的时候胡林翼缺位,那么曾国藩在干嘛呢?曾国藩没缺位啊!我试图找到一些资料能够证明曾国藩规劝李续宾不要冒进的只言片语,可惜没有找到。这说明曾国藩在战略规划方面,也并无过人之处。

有学者认为,是曾国藩的战略定力取得了安庆之战的决定性胜利。其实围攻安庆的时候,曾经一度想撤掉安庆之围。由于湘军本身的粮草不够,洋人一度给安庆的太平军出售粮食,增添了一些变数。曾国藩拿下安庆的决心也动摇了,于是给曾国荃写信,叫曾国荃做好改变计划的打算。他还引用了曹操袁绍官渡之战的案例,说他也知道安庆也像官渡一样,是兵家必争之地,可是粮草接济不上,不得不考虑改变计划。“无奈饷项全无所出,不得不思变计。”关于变计的时间,他让曾国荃自己看着办。

现场指挥水平比较弱,这点已经被他亲自到场的几个败仗所证明。而以上的论述可以看出,他的战略水平也无过人之处。那么曾国藩真正的过人之处在哪里呢?

大多数学者说他识人能力较强,知人善任。但他提拔的沈葆桢、左宗棠后来都跟他对着干。他的好朋友郭嵩焘,后来去广东帮他筹粮,也没有什么大的贡献。胡林翼、李鸿章、左宗棠、塔齐布、罗泽南、刘松山都曾经是他的下属,这没错。但是识别这些人才,是否需要特别的识人能力?这些人的出现,大多数都是时势所造就,在事实中证明了能力,曾国藩给他们公正的认可而已。他所说的用人方法,比如“广收、慎用、勤教、严绳”也是普通的大道理,并无特别秘诀。有人说曾国藩会麻衣相术,可是查看曾国藩的著作,其相人多从精神气质和事实上看,也并无特别之处,更无神秘之处。

要说他筹办湘军具有很强的开创能力,可是江忠源的开创能力一点也不比他差。江忠源来自一个大地主家庭,自己筹钱募集兵勇,在蓑衣渡战役创造了佳绩,还消灭了太平军的创始人冯云山。但后来江忠源在安徽受到太平军猛攻牺牲了,也就是说从战场上出局了。而曾国藩带领他的湘军从太平军比较薄弱的地区湖南省出发,慢慢往下游打,打的过程中以结硬寨打呆仗作为重要战略战术思想,所以他一直没出局,这股力量一直在战场上活跃着。

江忠源出局了,罗泽南出局了,李续宾出局了,不久后胡林翼也出局了,一直在“局”里活着,这就是曾国藩!一直大规模地有战斗力地活着,这是曾国藩的特别之处。因为他作为创始人之一,又活得久,所以威望与日俱增。从咸丰二年到咸丰十年,相当长的一段时间内,曾国藩对湘军都没有绝对的控制权,但是有很高的威望。他虽然创办了湘军,却经常发生某一支湘军被别人指挥的情况。比如李续宾这支一开始被曾国藩指挥,后来就不是曾国藩指挥了。然而老爷子是创始人,罗泽南、李续宾、刘长佑、左宗棠、李鸿章、胡林翼都是他的老部下,大家都觉得他“人还不错”,所以曾国藩在湘军中享有很高的威望。曾国藩本来就是理学大家,个人修养非常好,人缘关系很好。虽然他自己曾经检讨过自己得罪了某某人,但是总体上他的人缘关系还是非常好的。他检讨,只是他严于律己而已。尤其是咸丰八年重新出山后,曾国藩的人缘关系更好了。当江南大营第二次被攻破,形势再次危急的时候,由于曾国藩的巨大声誉和影响力,最后咸丰皇帝不得不倚重他,任命他为两江总督,节制安徽、江西、江苏、浙江四省兵力。不用曾国藩,用别人,不行啊!要有人能服众,否则将士们不听指挥啊!别人没有他那么有号召力,除了胡林翼之外,而胡林翼又是曾国藩的铁粉,铁了心要给曾国藩更大的平台。于是,平定太平天国这个最显赫的功劳迟早要落在曾国藩的头上了,一代圣人的最重要的条件就形成了。

所以说,曾国藩最大的品质优点就是拙、和。拙就是以自保为基础的结硬寨、打呆仗的战略思想。和就是团结一切可以团结的力量,家族的力量、同僚的力量、上级的力量。这才是曾国藩的最与众不同之处。至于其他战略、战术、用人能力都不见得有明显过人之处。能够做到拙、和这两点,就能让组织能在战争博弈中一直生存着,并逐步壮大。剩下的事,就是等着对手犯错误,而我继续拙和,继续壮大!整部太平天国战争,其实就是这么回事!当然,“拙和”也不是我的发现,蒋介石也是用“拙和”来概括曾国藩的。

其实,对企业发展的启发也是一样的。你需要做的可能仅仅是有规模地有质量地活着,团结一切可以团结的力量,然后等着竞争对手犯错误,形势慢慢向于自己有利的方向发展。