什么叫“侠”?武艺高强,好勇斗狠,打打杀杀,不算侠义。侠者必须做正义的事,帮助他人,扶危济困。司马迁没有把刺秦王的荆轲归在《史记·游侠列传》里头,而是归为了《史记·刺客列传》,可能就是因为荆轲没有什么可以称道的助人行为吧。什么叫“侠”?帮助他人以图回报,那当然不算侠义;帮助他人不图回报,也不一定是侠。比如说雷锋同志,又是帮人抱抱小孩又是给老人让让座的,这些是不起眼的好人好事,所以他叫“雷锋”,还谈不上侠士。较大幅度帮助他人而不求回报,甚至牺牲了自己的利益,这才能谈得上侠义。《史记·游侠列传》记载,鲁国的朱家自己没什么钱却经常扶危济困,还救了季布的命,等季布地位尊贵后却不与之相见,因为他不想挟恩图报。

如果朋友圈中出现不求回报地帮助他人、甚至牺牲自己的利益来帮助他人的侠士,一定要好好珍惜。因为从古至今,侠士都是人类这种高级动物中的可以列入重点保护的稀缺动物。曾国藩的朋友圈里就有这样的侠义之士——江忠源。

(一)数千里护送朋友灵柩,不图回报

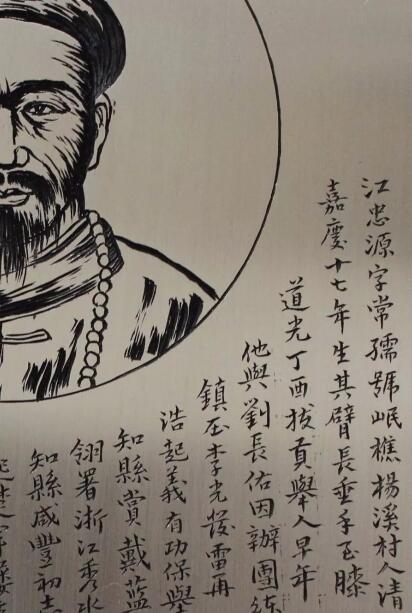

江忠源,字岷樵,湖南新宁人。道光十七年,中了举人,之后他进京参加全国统考的会试,考了三次都落榜了。毕竟不像现代的高考那么简单啊!江忠源是一个特别仗义的人,三次护送朋友的灵柩回湖南老家。《光绪新宁县志》记载,江忠源“前后间关数千里,三归其师若友之旅榇”。这可不是一件轻松的活。虽然当时没有火车,只能雇马车驮着灵柩,从北京到湖南要走一个月。且不说旅途花费多少银子,就说住旅馆的话,有哪个旅店愿意接收这样带着棺材的客人呢?更何况尸体会腐烂,大夏天的有没有臭味?自己出钱又出力,辛辛苦苦,图什么?不就是帮死者圆一个“叶落归根、魂归故土”的梦么?这样的事,江忠源不仅做了,还做了三次,每次还写了一首长诗纪念,所以县志说他的仗义远近闻名。“于所居里门,尤以义声彰闻远近。”

第一次送灵柩发生在道光二十五年六月,“乙巳六月夏,邹君死帝乡。”曾国藩在书信中提到,江忠源有一个叫邹柳溪的老乡在京城病死了。江忠源尽心尽力地料理了邹的后事,亲自送了邹柳溪的灵柩回老家。“今年新化孝廉邹柳溪在京久病而死,一切皆江君料理,送其灵榇回南。”这是农历六月,大夏天的江忠源不知道要忍受多么难闻的气味。而且肯定有很多苍蝇在旁边飞舞,这是很考验人的一件事。

第二次发生在这年的八月。根据史料推测,江忠源到了湖南之后很快就再次进京,可能要办什么事情吧。办了事情之后,江忠源又在八月初回湖南了,和他的老师邓铁松一起。不料,在途中,邓病死了。曾国藩家书中提到了这件事,“湘乡邓铁松孝廉于八月初五出京,竟于十一日卒于献县道中。幸有江岷樵忠源同行。”然后江忠源又把邓老师的灵柩运回了湖南。江忠源当时没带足够的钱,买棺材就需要一笔钱,怎么办?根据他自己的悼念诗所描述,他典当了自己的衣服来买棺材,连棺材店的老板都感到惊奇,“典衣买柳棺,鬻者尤居奇。”一路上,见到棺材的人都远远地躲避他,甚至赶他走,“异乡恶死人,见輒走避之。逐客令屡下,安望持其危。”曾国藩在日记中感叹道,江忠源真是太不容易了,“今又扶铁松之病而送其死,真侠士也。扶两友之柩行数千里,亦极难矣。”

上面两位让江忠源送回去的同乡都是曾国藩书信里有提到的,还有一位是他没提到的。在朱孔彰的《中兴将帅别传》这本书里提到另一个江忠源的老乡叫曾春田的去世后,也是由江忠源护送灵柩回去的。“同年生武冈曾如鑨、湘乡邓鹤龄、陕西邹兴愚先后死京师,贫不能返葬,公皆身护其丧归,由是人多公义。”在江忠源自己写的悼念诗里,我们可以得知大概情形。时间应该发生在道光二十七年,因为诗提到前年护送邹和邓的灵柩回乡非常艰难,“前年邹与邓,艰难已万状”。地点应该是北京附近,“慷慨走幽燕,谈笑轻波浪......何期近国门,一病天不相。”从这里也可以推测,江忠源家庭条件是比较好的,身体素质也很强壮,否则哪能经常来往北京与湖南之间呢?在回乡的道路上,江忠源用“孤棺战烈日”来描述,心里还想着何时能回到家乡,把尸体下葬,“何时到其家,白骨就黄壤。”这样的场景真是何其悲壮啊!这三人想必在九泉之下也会感激江忠源这个好同乡。

大概经历了这么三次事件之后,当时的民间产生了一句调侃江忠源与曾国藩的话:“包送灵柩江岷樵,包做挽联曾涤生。”作为湖南老乡在京城的杰出代表,曾国藩在业余时间经常主持打理湖南会馆的一些事情,比如一些老乡的婚嫁丧娶,加上文笔不错,估计写了不少挽联。说到底,这两个人都是古道热肠啊!

(二)曾国藩与江忠源的初识

那么曾国藩是怎么认识江忠源的呢?《曾国藩年谱》记载,两人的初识是因为郭嵩焘。道光二十四年八月,江忠源进京考试,通过郭嵩焘见到了杰出湖南老乡、翰林院侍读曾国藩,“八月,新宁江公忠源以公车留京师,因郭公嵩焘求见公。”

不过,清人笔记《啁啾漫记》有不同的说法,认为江忠源是自己直接通过门人送上名帖来拜见曾国藩的。“曾时官左庶子,刺入,曾愠曰:‘此新宁秀才江岷樵,素无赖,善辞遣之。’”曾国藩还说,这个新宁的秀才江岷樵为人无赖,让门人把他赶走。

当然,《啁啾漫记》的说法毕竟是野史,野史的说法是不可尽信的。道光二十四年,曾国藩没有做过翰林院左庶子这个职位,只做过翰林院侍讲、庶吉士、侍读这三个职位。不过野史很有趣,不妨听听。门人出去就跟江忠源说了,“我家主子不想见你,说你是无赖,只会赌博,没空跟你交流。”这门人也是挺直接的,江忠源态度严肃地回答:“我确实是喜欢赌博,但是曾国藩岂会拒绝人改过呢?”曾国藩听了门人转述的话,很惊讶,就把他迎入府中。这时社会安定,江忠源却认为将会大乱,对天下大事侃侃而谈,声音洪亮得快把屋顶的瓦都给震动了,看来江忠源中气十足呀!难道大侠说话都是这样的吗?好像《水浒传》里的鲁智深还有武松就都是这样的。江忠源的手指画来指去的,连茶杯落在地上都没顾上去捡起来,仍然谈笑自若,曾国藩开始佩服他了。“时朝野承平久,公独以为将大乱,侃侃言天下事,声震屋瓦,手指擘画,袖拂茗盏堕地,公谈自若,绝不顾,曾深敬礼之。”

但是按照《曾国藩年谱》的说法,曾国藩和江忠源在房间里只是谈了一些市井琐事,“公与语市井琐屑事,酣笑移时。”谈完之后,曾国藩目送他离开,并对介绍人郭嵩焘说,京师中这样的人才很少了,这个人将会名满天下,但是也会因为节义而死。“回顾嵩焘曰:‘京师求如此人才不可得。’既而曰:‘是人必立功名于天下,然当以节义死。’”

总之,不管哪个说法,有一点是一样的,即第一次见面时曾国藩就很看好江忠源了,而且还做了这么一个预测,把当时的人吓了一跳。毕竟当时天下太平,做这么个预测是很大胆的。太不吉利了,就像股市一片牛市的时候,预测股灾一样。

事实证明,曾国藩眼光非常准确。道光二十七年开始,江忠源就开始剿匪,从镇压雷再浩起义开始,不断立功,还短暂的做过浙江丽水知县。在湘军系统中,江忠源是最早有军事经验的人,后来曾国藩办团练的初衷是给江忠源做后勤保障,培训一些士兵供给给前线的江忠源。

道光三十年,咸丰皇帝刚登基让曾国藩推荐人才的时候,曾国藩推荐了五个人,江忠源就是其中之一。曾国藩还夸赞江忠源“忠义耿耿,爱民如子”。这样江忠源算是正式进入清廷的人才库了。咸丰元年,大学士赛尚阿赴广西镇压太平军,江忠源被征调到军中。当时的副都统乌兰泰一见到江忠源就非常器重,“一见而极重之”,每次有什么事情都咨询江忠源。乌兰泰的表现和曾国藩出奇的一致,都对江忠源一见钟情。可见,江忠源的才干非常明显,感染力非常强。

(三)有组织领导力的侠士

侠士本属稀缺人才,有侠肝义胆又有组织领导力的人,更是少之又少。如果遇见这样的朋友,一定要重视,因为他很可能有非常光明的前景。马云就是这样的人。2018年支付宝官微发布了马云另外一个头衔“杭州市民马先生”,提起了马云在23年前喝止偷井盖大汉的事。一般人看到五、六个身体强壮的大汉在偷井盖是不敢上去喝止的,怕挨打。马云个子不高胆子倒不小,侠肝义胆可见一斑。一个又侠义又具有强组织能力的人,注定不会一生平淡。江忠源就是这么一个有组织领导力的侠士。

曾国藩在书信中说,自己之所以练兵有头绪,主要依靠江忠源的引导。“国藩所以鳃鳃治办一切,练勇置械,稍廓规模,实恃斯人为我先导。”清代笔记《咸同将相琐闻》说,湖南湘军的功勋、士气,都是江忠源的指引才有的,江忠源种树后人乘凉。“楚军之功勋,江公引之也,湘人之士气,江公作之也,江公种其因,后人食其果。”

作为一个好领导,江忠源做事十分公正。江忠信是江忠源的弟弟,年轻时放荡不羁,十六岁还在叛逆期呢,就跟从江忠源在广西军里混。有一次江忠信犯了军令,江忠源竟然要大义灭亲,士兵们都向江忠源求情,他才放过自己的弟弟。“忠信,少跅弛不羁,年十六,从忠源赴广西军。犯军令,忠源将斩之,众为乞免。”好在弟弟江忠信也不是个烂人,在后期战斗都表现了他的骁勇善战,经常冲在前头,还升了官。“及遇贼,骁捷敢战,常为军锋,累加擢千总。”

蓑衣渡之战是清廷战胜太平天国的关键一战,也是太平军起义以来第一次遭到重挫。蓑衣渡是湘江上一个重要的渡口,如果蓑衣渡失守了,那会危及长沙。更重要的是,蓑衣渡战役击毙了太平天国南王冯云山,让太平军少了一个制约杨秀清和洪秀全的元老,破坏了太平天国的高层权力平衡,间接导致了后来太平天国的内讧。在蓑衣渡之战,江忠源命令部下砍下树木堵住河水,这个时候可不是讲究爱护树木的时机啊。堵住河水后,江忠源部把太平军的水军拦截下来,激战了两天两夜,打败太平军。“忠源发树塞河,截贼蓑衣渡,鏖战两昼夜,悍酋冯云山中炮死。”绿水青山就是金山银山,花草树木都是武器啊!

可惜太平军太狡猾,还是逼到了长沙城下。江忠源观察了一下地形,看到天心阁地势很高,太平军又驻扎在上面,心里一惊,如果让太平军占据这里长沙就很危险了!于是江忠源带领士兵攻上了天心阁,打退了太平军,长沙才得以暂时保住。“忠源望见天心阁地势高,贼栅其上,惊曰:‘贼据此,长沙危矣!’率死士争之,贼败退。”长沙之战击毙了太平军的八千岁西王萧朝贵。刚刚消灭了冯云山,又消灭萧朝贵,江忠源打的仗都有干货啊!

除了实战,江忠源在理论上也是很有一套。咸丰三年,他给皇帝上疏,指出了几项重要的加强军力的举措。第一就是要军法严明。他分析,太平军往往把新兵放在前面,老兵跟在后面,一旦新兵怕死后退就会被老兵杀死,所以太平军只有前进才有活路,而清军后退有活路,这样不用交战就能分出胜负了。太平军这种战术也是挺毒的,做太平军战士也不容易呀!“一曰严军法......贼之战也,驱新附于前,以故党乘其后,卻则击杀。故贼退必死而进乃生,我退必生而进则死,不待战阵,而胜负分焉已。”要是我去战场上,哪怕我拿个望远镜看个两小时我都看不出谁是新兵老兵,还有一些人可能看到血就晕了,这就体现了江忠源的领导气度和细致的观察力。

另外,江忠源还提出要淘汰掉质量差的兵员,要选择有胆量、质朴的、吃苦耐劳的士兵,而技术不是最重要的。这样的士兵比较听话,命令他进就会进,命令他退就会退。“一曰汰冗兵。选兵胆气为上,坚朴次之,技艺又次之。质实耐苦之人,令进则进,令退则退,其身听命於将而不知它。”这一点其实和曾国藩的用人标准是一样的,也可能是曾国藩受了江忠源的影响。一个士兵会不会武术套路,会不会气功,对战场厮杀用处不大,关键是服从命令,吃苦耐劳,充满斗志。这一点颇有点像企业在选员工,技术很好但是很懒散,大部分企业不想要。技术没那么好,但是肯用心、勤快地做好本职工作,企业一般不会开除掉这种员工。

除此之外,江忠源还提出了重要的战略思想。首先是能守住自己的城池,其次才是进攻,能够制服别人而不被威胁到。“一曰戒浪战。用兵之道,能守而后能战,能制人而后不制於人,能避贼之长而后可用吾之短。”自己的老家都没保住就想去打别人,那肯定输惨了。后期湘军的战术,尤其是曾国藩的结硬寨、打呆仗都是基于这个战略思想,可见江忠源对湘军的影响有多大。

湘军中的水师也是因为江忠源才创立的,如果说他是曾国藩是湘军水师之父的话,那江忠源就是“水母”啊。曾国藩在给皇帝的上疏就说道,咸丰三年,太平军围攻江西的时候,江忠源就看到了长江水师的重要性,与曾国藩通书信,提出创立水师的想法。“咸丰三年,贼围江西。曾国藩命罗泽南等赴援解围,后函商江忠源奏请创立水师,为三省会剿议。”这年冬天曾国藩便赶往衡州,打造战船。纵观整个太平天国战争,水师在肃清江面、运送粮草方面起到了至关重要的作用。

这样雄才大略、侠肝义胆的领导,放在任何组织都能发挥极大作用。曾国藩的幕僚薛福成说,如果再给江忠源一些时间,其功勋可以与胡林翼和曾国藩相媲美。“薛氏言稍假之年,其所建树当与胡曾相颉颃,谅矣。”如果当时江忠源去的是湖南战场而不是安徽战场,可能他不会那么快死,可惜历史没有如果。咸丰三年九月,清廷为了鼓励江忠源去重灾区安徽,把他升为安徽巡抚。根据《清史稿》记载,江忠源带着一部分士兵到达合肥。被围一个月多,军中粮食都耗尽了,当城破的一天,江忠源看到没有希望,不想被俘虏,想拿刀自杀,被左右阻拦。一个仆人背着他走,江忠源奋力挣脱,继续战斗,最后在桥上投水自杀。“忠源掣刀自刎,左右持之。一仆负之行,忠源奋脱。转战至水闸桥,身受七创,投古塘死之。”

江忠源的死让皇帝很痛心,也验证了曾国藩早年的预言,“以节义死”。谥号忠烈。江忠源死后,曾国藩很悲痛,常常回想江忠源的忠肝侠气,历历在目,无限思念。“独其忠肝侠气,若常照吾之目,思之无终极也。”很多人佩服曾国藩的预言,其实曾国藩可能也是随口一说。假如江忠源不去重灾区安徽战斗,而是像曾国藩一样固执一点,坚持从上游湖南开始战斗,顺江而下,那么就不会那么快牺牲。

(四)结语

纵观湘军的历史,像江忠源那样有很强组织领导力的侠士,只有一个。纵观古今,有侠义心肠又能做领导的,也不常见,只要想想马云常不常见就好了。曾国藩有江忠源这样的朋友,是他的幸运;曾国藩能辨别赏识江忠源这样的朋友,是他的睿智。金庸说:“为国为民,侠之大者。”江忠源大概就是这样的侠之大者吧。